【RunPod】で”Kohya_ss”を使用して”LoRA学習”をする方法【③応用編】

本記事では、クラウドGPUのRunPod内で、

”Kohya_ss”のテンプレートを使用して、”LoRA学習”をする方法を解説しています。

RunPodの基本的な使用方法については、こちらの記事で解説しています。

Kohya_ssでLoRAを作る手順

LoRAを作成する流れ

- データセット(画像+キャプション)を用意

- Kohya_ssを起動(ローカル or クラウド(Pod Templates or My TemplatesでPython環境構築))

※今回はこのPod Templatesについてです。 - GUIまたはCLIでLoRA学習設定を調整

- 学習を実行し、LoRAモデル(

.safetensors)を出力 - 生成ツール(AUTOMATIC1111など)でLoRAを使って画像生成

目次

【RunPod】で”Kohya_ss”を使用して”LoRA学習”をする方法を3通りご紹介

pattern

SAKASAが作ったテンプレートを使用する方法

キャプション機能の”WD14”と、モデルダウンローダーを組み込んでほんの数クリックで使用できる”Kohya_ss”のテンプレートを作成しました。

未来

未来SAKASAが初心者でも簡単に使える、テンプレートを作ったので、この方法がおすすめだよ。

SAKASA AI

【RunPod×Kohya_ssテンプレート】LoRA学習とWD14・BLIP2キャプション生成解説|最新版 | SAKASA AI キャプション生成からLoRA学習まで1Podで完結させる 本記事では、クラウドGPUのRunPod内で、 WD14”と、モデルダウンローダーが組み込まれた”Kohya_ss”のテンプレートを使用…

SAKASA

SAKASA使い方は上のリンクを見て下さい

pattern

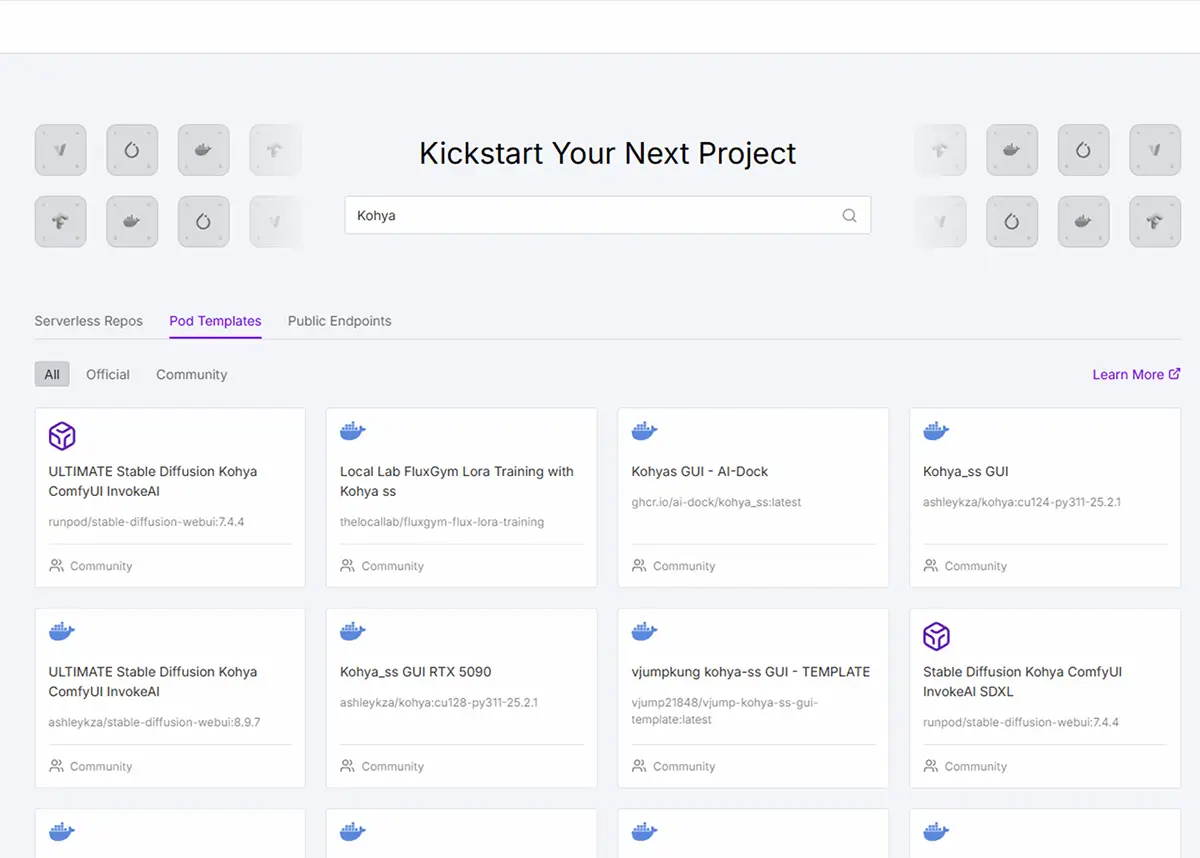

RunPodでKohyaを 使用できるテンプレートを選ぶ方法

Runpodサイト内でPodTemplateを選択➡検索窓でKohya絞り込み➡テンプレートの種類(Official or Community)を選択できまます。

RunPodのPod TemplatesからKohya_ssなど絞り込み選択して選びます。

SAKASA AI

RunPod×Kohya_ss GUI|GPU非対応の原因・互換表まとめ【⓪基礎 2.GPU編】 | SAKASA AI RunPodでKohya_ssを使ってLoRAを学習する際のポイントを初心者向けに解説!テンプレート選びや画像アップロード、WebUI操作から永続ストレージ管理まで、迷わず学べる手順…

pattern

自分でDocker環境を構築する方法

- Ubuntu + Python + kohya_ss を自分でセットアップ

- この場合は依存ライブラリ、CUDAバージョン、xformers、bitsandbytes などの調整が必要

※テンプレートの方が早い。

比較 【テンプレート+venv】 vs 【自前Docker環境】

| 比較項目 | テンプレート + venv | 自前でDocker構築 |

|---|---|---|

| 手軽さ | ◎ GUIで起動・セットアップが簡単 | △ Dockerfile作成・ビルドが必要で敷居が高い |

| 初期環境構築の速さ | ◎ ほぼ即使える | ✕ 数時間〜半日以上かかることも |

| カスタマイズ性 | △ テンプレートの中身を変えるのは難しい | ◎ 依存ライブラリ・Python・CUDA等も自由 |

| 安定性 / 再現性 | △ テンプレートにバグや仕様変更があることも | ◎ 自分で固定したバージョンで保てる |

| 更新・管理 | ✕ テンプレートの仕様が変わることがある | ◎ Dockerfileで再現可能 |

| LoRAなどの学習 | ◎ すぐにできる(設定済み) | ◯ 自分で環境構築必要だが柔軟 |

| 学習コスト(操作難易度) | ◎ Linux初心者でもGUI操作可 | ✕ Docker・Linuxの知識が必須 |

| トラブル発生時の対処 | △ GUIや内部設定がブラックボックス化しやすい | ◎ ログやDockerfileで直接把握できる |

| コストパフォーマンス | ◯ 共通ライブラリが最適化されていることも多い | △ 自作環境の最適化は工夫が必要 |

避けた方が無難なテンプレート

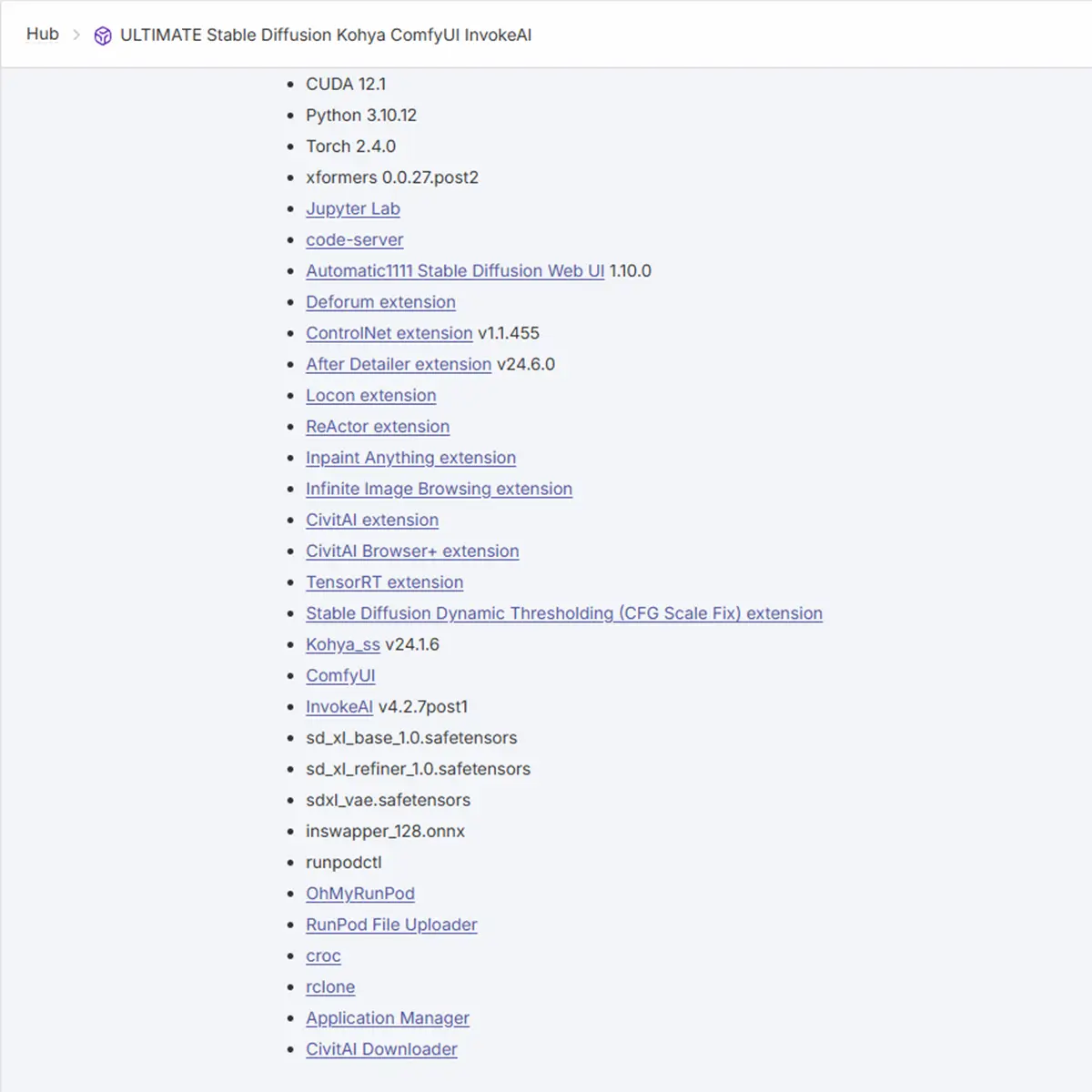

ComfyUI + Kohya 両方入りテンプレート(例:Ultimate系)→ Kohya側が動かない、WebUI不具合などありInvokeAIなどが同梱されたテンプレート → Kohyaの動作に不要な要素が多く、不安定

Webターミナル(コマンド)が必要な時

基本動作は、GUIですが、以下の場合にはコマンド操作が必要になります。

| 必要な場合 | 具体例 |

|---|---|

rcloneの初期セットアップ | rclone config をターミナルで打ってGoogle Drive認証を行うとき |

| ディレクトリの確認や手動操作 | データセットを所定の場所に移動させたいとき(例:mv や cp コマンド) |

| 追加ライブラリのインストール | 何かカスタムPythonスクリプトや依存関係を追加したいとき |

| エラー時の調査 | Web UIでうまく動かないときにログを確認したり、手動で起動を試みたり |

- Kohya GUI を開く

- 学習用データセット(リサイズ済み+タグ付け済)を指定

- 必要であれば使用したいBaseモデル(例:SD1.5など)を読み込む

- 設定(学習率・epoch・出力先など)をGUIで入力

- Start Training!

テンプレートの中には、あらかじめ数種類のモデルが入っているものもあります。詳細は、各テンプレートのページで確認できます。

例:

下の画像は、ULTIMATE Stable Diffusion Kohya ComfyUI InvokeAIというテンプレートの内容です。

必要なもの(基本)

- 学習用画像

- キャプション(テキストタグ)

学習用画像フォルダ【画像とテキストタグ(必要な場合)】の作成方法については、こちらの記事をご覧ください。

あわせて読みたい

【自作イラストをLoRA化】画像とキャプション(テキストタグ)の準備からフォルダ構成まで徹底解説 学習用データセットの作り方 LoRA(Low-Rank Adaptation)は、既存のAIモデルに対して、自分のイラストや作風を学習させられる技術です。でもいざ始めようとすると── 「…

アップロード方法

Web UI に直接アップロード(対応しているテンプレートの場合)

アップロードしたい画像が少ないもしくは、ファイルサイズが小さい場合などは、Pod内の、JupiterLabやRunPod File Uploaderというツールを使用して、直接アップロードする事も可能です。

例:学習用画像などは、File Uploaderや、JupterLabから直接アップロード

Kohya_ss の train フォルダへ画像を指定アップロード(GUI内から選択、対応している場合)

通常、Workspaceへ保存されるので、ファイルを指定フォルダに移動img2img や inpaint モードなどでは、画像をドラッグ&ドロップで直接アップロードできます。

JupyterLabの使い方

「RunPodでのJupyterLabの使い方:workspaceとの違いも解説」【⓪基礎・3.JupyterLab編】 JupyterLabの使い方 RunPodでテンプレートを使っていると、よくパッケージされている「JupyterLab(Jupyter Notebook)」や「workspace」。この2つは何が違うのか?そし…

rcloneでGoogle Driveと連携してアップロード

Google Drive連携に必要なものGoogleアカウント(Gmailなど)← これだけでOKです!

RunPodのテンプレートには、ファイル転送ツールの”rclone”が予め入っている事が多い為、rcloneの設定しておくのも便利です。

rcloneを使用してファイルを転送する場合は、以下のファイルを、予めGoogleDriveなどのクラウドツールにアップロードしておきます。

rcloneでファイルをアップロードする方法は、こちらの記事をご覧ください。

SAKASA AI

【rclone(アールクローン)】の使い方・クラウド×ローカル【ファイル転送・同期・バックアップ】方法 | SA… RunPodやクラウドAI環境でのLoRAモデル管理に便利なrcloneの導入方法を初心者向けに解説。「rclone 入らない」「rclone パスが通らない」「rclone version が効かない」な…

アップロードするもの

| 種類 | 内容 | 保存場所(Pod内)例 |

|---|---|---|

| ベースモデル (必要であれば) | 例:sd-v1-5-pruned.safetensors | /workspace/stable-diffusion-webui/models/Stable-diffusion/ |

| 学習用画像フォルダ | リサイズ+タグ付け済 | /workspace/dataset/ など |

| テキストタグ(必要な場合) | .txtまたは.csv形式 | 画像と同じフォルダ内 |

Google Driveをrcloneでマウントして、Pod内へファイルコピーする手順です。

永続ストレージ(Network Volume)を /workspace にマウント済みであることを確認してください。

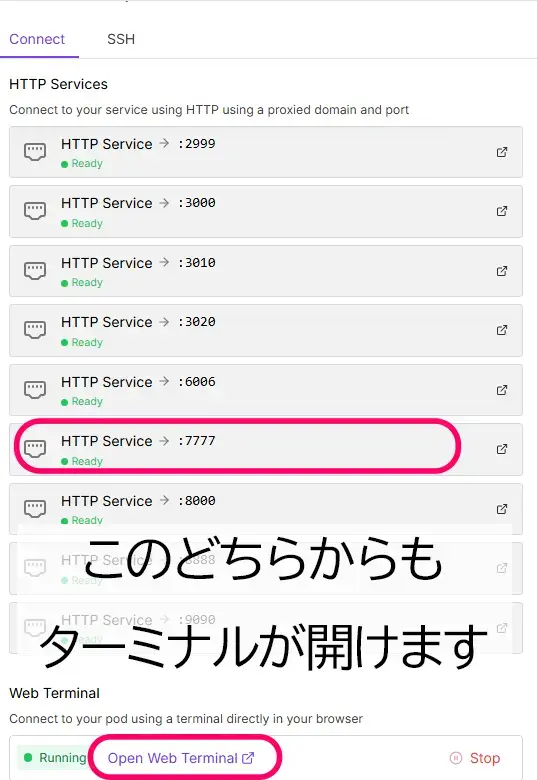

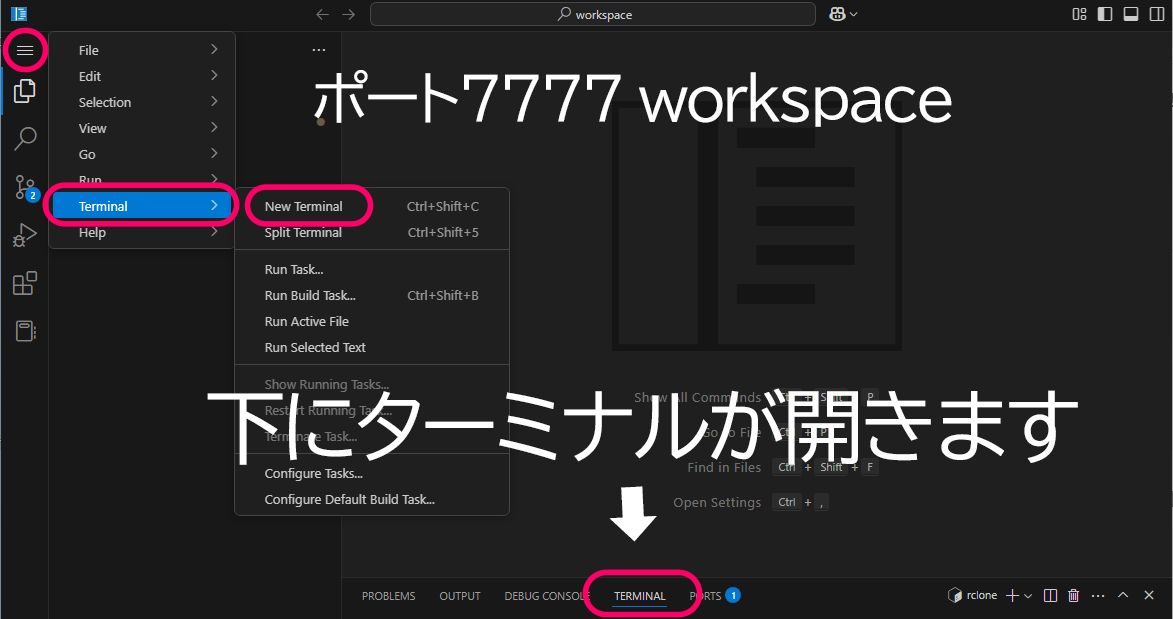

workspaceターミナル、Web Terminal または SSHターミナル を開く

ターミナルの開き方

Podを起動 →Connect

→ 接続するタブWeb Terminalもしくは、JipiterLabや、workspaceで開けます。

こちらは、workspaceポート:7777のターミナル

workspaceポート:7777のターミナルで作業すると、ファイル転送なども反映が見渡せて使いやすい。

対して、Webターミナルの画面は、広くて見やすい。

JupiterLabのターミナルも使える。

※後の解説では、Webターミナル内のスクショで解説します。

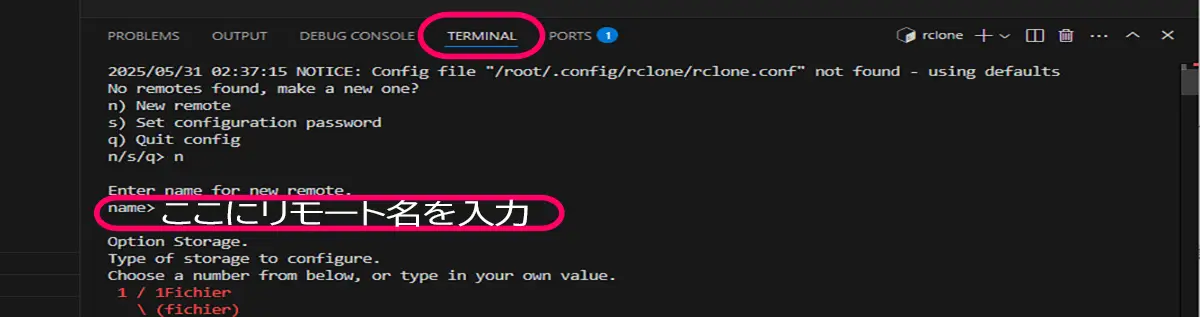

初回セットアップ

初回のみ、以下のように rclone config を実行してDriveをマウントする必要があります

rclone configウィザード形式で進みますので、「Google Drive」→「認証」→「リモート名の設定(例:gdrive)」といった流れになります。

- ターミナルで

rclone configを実行 - New remote(新しいリモート)を選択 →

nを入力してEnter - 名前(例:

gdrive)を入力 → Enter - ストレージタイプを選択:「Google Drive」を選択(リストから番号で選ぶ)入力してEnter

- クライアントIDなどは基本「空Enter」でOK(デフォルトで問題なし)

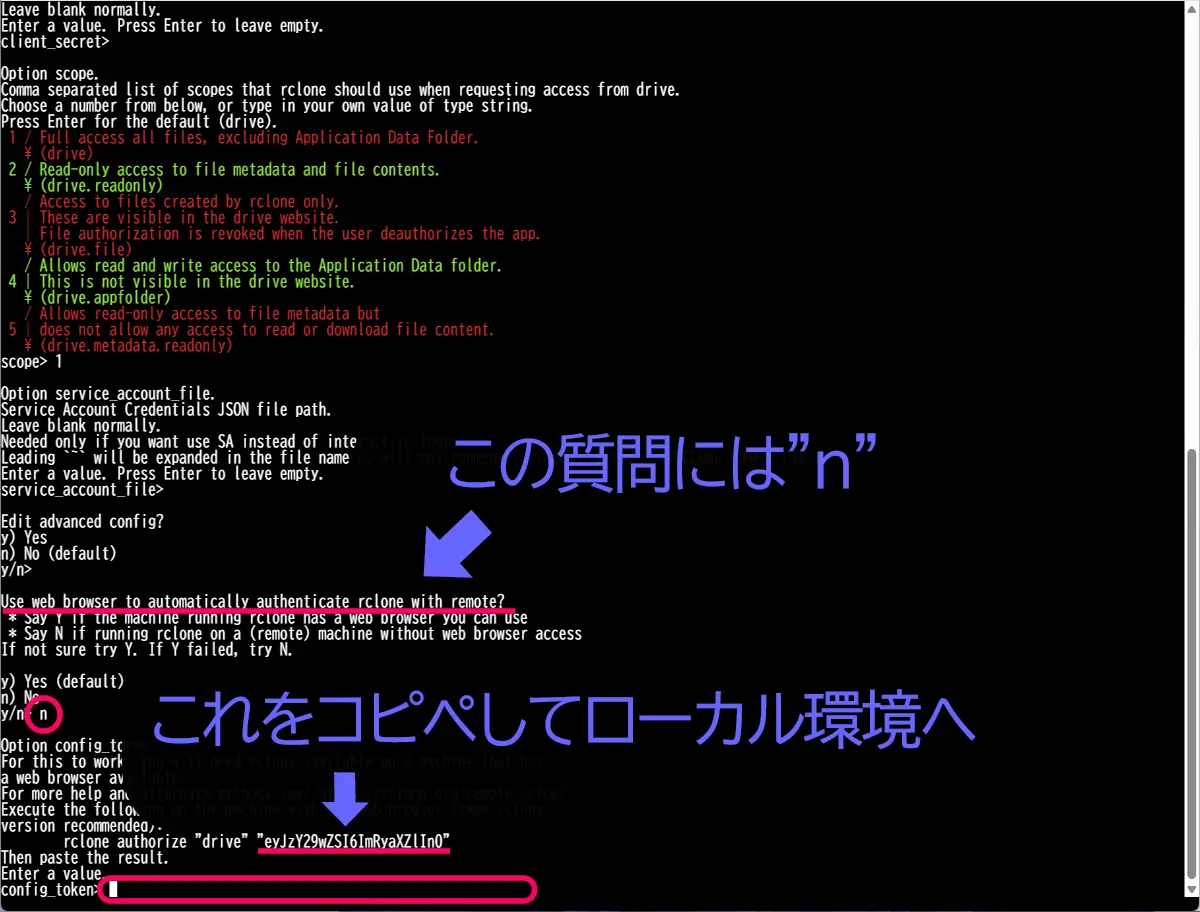

scopeは1(Full access)を選択- 「Use auto config?」→

<strong>n</strong>noと答える(RunPod内からはブラウザ開けないため) - URLが表示されたら、それをブラウザで開く(URLが表示されない場合については後ほど解説。)

- Googleアカウントでログインして、アクセス許可を与える

- 認可が完了すると「認証コード」が表示される → それをPodのターミナルにコピペしてEnter

- Team Driveを使っていなければ「No」を選択(

n) - 設定内容の確認 →

y(Yes)で保存

Use auto config? ではなく、

Use web browser to automatically authenticate rclone with remote?

Say Y if the machine running rclone has a web browser you can use

Say N if running rclone on a (remote) machine without web browser access

If not sure try Y. If Y failed, try N.

y) Yes (default)

n) No

この問いについてRunPodのようにブラウザが使えない環境では「n(No)」を選ぶ必要があります。

Execute the following on the machine with the web browser (same rclone version recommended):

rclone authorize “drive” “eyJzY29wZSI6ImRyaXZlIn0”

この様なメッセージが表示された場合は、

【ステップ1】ローカルPCで rclone を実行する

ローカル環境(Windows/Mac/Linux) で、下のコマンドを実行してください

rclone authorize "drive" "eyJzY29wZSI6ImRyaXZlIn0"- この

"eyJzY29wZSI6ImRyaXZlIn0"は RunPod 側から表示されたものを そのままコピーして使います。 - 実行すると、ブラウザが開いて Google 認証が求められます。

- 認証後、トークン(

config_token)が返されます。

【ステップ2】RunPod側に戻って貼り付ける

ローカルで表示された config_token をコピーして、RunPod 上のconfig_tokenに そのまま貼り付けて Enter します。これで Google Drive との連携が完了します!

ポイント

- 認証の際に「rclone」があなたのGoogle Driveへのアクセス権限を一時的にもらう形です

- 一度認証しておけば、Podの環境内で

gdrive:のようにDriveへアクセスできます - 特別なAPIキーなどは 不要です。(上級者向けの手動設定時以外)

/workspace フォルダを開く方法

方法1:Web Terminal(ウェブターミナル)で開く方法

- RunPodのコンソールにログイン

- 対象のPodを開く

- 「 Terminal」を開く(※「Full access all files」でOK)

- ターミナルが開いたら、以下のコマンドを入力

cd /workspace

lsこれで /workspace ディレクトリの中身(アップロードされた画像など)が確認できます。

さらに階層がある場合は、

ls -lなどでフォルダを調べて、中に入っていけます。

方法2:ComfyUI や Kohya の UI 内で確認する方法

テンプレートによっては、UI上からファイル一覧を確認できるようになっています。

- Kohya UI:一部のバージョンでは、データセット選択時に

/workspace配下をたどって選べます。 - ComfyUI:ノードのファイル選択時に

/workspaceをルートにたどれる場合があります

注意点

/workspaceは Network Volume(永続ストレージ)をマウントしている場所であることが多い。- Podを削除しても

/workspaceにデータがあれば残るので、ここをうまく活用するのがポイントです。

アップロード用コマンド例

Google Drive → Pod(学習データgdrive:dataset/my-lora-dataset/を /workspace/dataset/ にコピーする場合)

rclone copy gdrive:dataset/my-lora-dataset/ /workspace/dataset/ -P-P はコピー進行状況を表示するオプション

Google Drive内のパスはあなたのDrive構造に合わせてください。

Google Drive → Pod(ベースモデルをコピー(例:sd-v1-5-pruned.safetensors))

rclone copy gdrive:ai-models/sd-v1-5-pruned.safetensors /workspace/stable-diffusion-webui/models/Stable-diffusion/ -PPod → Google Drive(保存・バックアップなどに)

rclone copy /workspace/output gdrive:LoRA_results -Pテンプレート内のターミナル(Terminal)でそのまま

rclone config← Google Driveと接続するrclone copy← DriveとPod間でファイルコピーrclone ls← Drive内のファイル確認

といったコマンドがそのまま使えます。

- Kohya GUIを使えば、フォルダパスをGUI上で選ぶだけでOKです

- InvokeAI や ComfyUI は「生成用UI」なので、LoRA学習時は基本的に Kohya の機能だけを使う形になります。

確認コマンド

rclone version↑これを打つと、バージョンが表示されて rclone が入っていることが確認できます。

- 設定ファイルにあるリモート名を正しく使うことが重要です。

rclone listremotesコマンドでも、登録済みリモート名一覧が見られます。

rclone listremotesKohya GUIでの LoRA Training の始め方

Pod内のブラウザからアクセスするタイプか、ローカルのブラウザで http://<PodのIP>:<ポート番号>/ にアクセスしてGUIを開きます。

Kohya_ss 起動後にまず確認しておくと良いこと

まずは、GUIが正しく表示されているか確認します。

- メニューがすべて表示されているか(LoRA Training、Dreambooth、Data preparation など)

- ボタンがクリックできるか

起動時におかしいと思ったら

- キャッシュのクリアをためす

- Podを再起動(Stop → Start)で改善されることも多いです。

- KohyaのGUIが崩れていたら、ブラウザをリロードまたはシークレットウィンドウで開き直すのも効果的です。

Web Terminalでnvidia-smiを実行して、GPUが認識されているか確認もできます。

ワークスペース内で保存すべきファイルの種類

| フォルダ | 入れるべき内容 |

|---|---|

/workspace/train_data/ | 学習用画像とキャプション(.png + .txt) |

/workspace/models/ | .safetensorsなどのStable Diffusionモデル |

/workspace/outputs/ | 学習結果(LoRAなど) |

/workspace/kohya_ss/ | Kohya GUI本体・設定ファイルなど |

推奨フォルダ構成(例)

/workspace/

├── kohya_ss/ ← Kohyaの本体

├── traindata/15_cat2025 ← 学習用画像フォルダ(ここをImage folderに指定)

│ ├── dog_001.png

│ ├── dog_001.txt

│ └── ...

├── models/ ← Stable Diffusionなどのベースモデル

│ ├── anything_v3.safetensors

│ └── ...

├── outputs/ ← 学習結果の出力先(LoRAファイルなど)

│ ├── lora_dog.safetensors

│ └── ...詳細はこちらの記事でご確認ください。

フォルダ構成

【自作イラストをLoRA化】画像とキャプション(テキストタグ)の準備からフォルダ構成まで徹底解説 学習用データセットの作り方 LoRA(Low-Rank Adaptation)は、既存のAIモデルに対して、自分のイラストや作風を学習させられる技術です。でもいざ始めようとすると── 「…

1. LoRA Training タブを選択

- Kohya GUIのメニューで「LoRA」または「LoRA Training」タブをクリック。

2. 基本設定を入力

| 項目 | チェック内容 |

|---|---|

学習画像のパス(/workspace/your_dataset など) | |

ベースモデル(例:/workspace/stable-diffusion/v1-5-pruned.safetensors) | |

Output directory | /workspace/outputs など永続化できる場所 |

Epoch や Batch size | 最小値でテスト(例:Epoch: 1、Batch: 1)もアリ |

| 項目 | 説明 |

|---|---|

Pretrained model name or path | ベースモデル(例:/workspace/stable-diffusion/v1-5-pruned.safetensors) |

Training data directory | 学習用画像のフォルダパス(例:/workspace/train_data)※画像の入っているフォルダの親フォルダ |

Output directory | 出力先(例:/workspace/output/lora_model/) |

Output name | 任意の名前(例:15_cat2025学習回数_outoput名) |

Epochs | 学習回数(例:10〜20) |

Batch size | 例:2〜4(VRAMに応じて調整) |

Learning rate | 例:0.0001〜0.0005 |

- 出力フォルダ(Output directory)

→ モデルや学習済みのファイルの保存先パスを指定します。

→/workspace/outputや/runpod-volume/modelsなど永続化される場所がおすすめ。 - エポック数(Epochs)

→ ここに希望のエポック数を入力します(例:10や20など)。 - バッチサイズ(Batch size)

→ GPU VRAMに合わせて調整(例:4や8)。

→ 大きいほど高速ですがメモリ消費が増えます。 - 学習率(Learning rate)

→ 通常は 0.0001〜0.0005あたりから試すことが多いです。 - その他

→ 学習ステップ数、保存間隔、ログ出力フォルダなども設定可能な場合があります。

Kohyaの使用方法に関する詳細はこちらの記事をご覧ください。

あわせて読みたい

Kohya_ssとは?LoRA学習に特化したGUI版の使い方【完全ガイド2025年最新版】 Kohya_ssとは? 本記事では、Kohya_ssとは何かという基礎から、LoRA学習に特化したGUI版の使い方、そして2025年時点の最新UIの実践手順までをまとめて解説します。 Kohy…

3. 拡張設定(必要に応じて)

- Text Encoderの有無(絵柄重視ならON)

- 学習ログ保存先

- 正則化画像の設定など

4. スタート!

- 「Start Training」や「Train」ボタンを押すと開始されます。

4. 設定を保存・反映

- GUIによっては「Apply」や「Save Settings」ボタンがあります。

- 設定を変えたら、必ず「Start Training」など学習開始ボタンを押して反映させてください。

【⓪-1Podの見方と使い方】

RunPodの【Podの見方と使い方】と【接続オプションの使い方】【⓪基礎・1.Pod編】 RunPodの大まかな使用方法、流れは こちらの記事でまとめています。 ”RunPodの使用方法と手順”については、上の記事でかなり細かくまとめたつもりでいました。しかし、…

【⓪-3JupiterLabの使い方】

「RunPodでのJupyterLabの使い方:workspaceとの違いも解説」【⓪基礎・3.JupyterLab編】 | SAKASA AI RunPodのテンプレート内の「Jupyter Notebook」。そもそも何のために使うのか?workspaceとの違い、GPUとの関係、画像生成で使う必要があるのか?など…初心者にもわかりや…

【① 解説編】

クラウドGPU”RunPod”とは?画像生成・LoRA学習の最適解?!個人利用の効率よいクラウド環境【①解説編】 ComfyUI、Stable Diffusionなどの画像生成も使いやすい Stable Diffusionで「思う存分、画像,動画生成がしたい」「自分の作風を学習させたい」「LoRAやDreamBoothを試し…

【② 実践編】

【RunPodの料金と使い方】Stable Diffusionなどで画像生成やLoRA学習をする方法【②実践編】 RunpodでStable Diffusion系画像生成やLoRA学習をする方法 Stable DiffusionやLoRA学習では、長時間GPUをフル稼働させるため、発熱や電源の安定性が大きな課題になりま…

あわせて読みたい

RunPodテンプレート”Kohya_ss GUI RTX 5090”で”LoRA学習” … 【重要・2025年追記】本記事で紹介している「Kohya_ss GUI RTX 5090(RunPodテンプレート)」についてですが、執筆からが半年が経過した現在も、・RTX 5090 では kohya_…