「RunPodでのJupyterLabの使い方:workspaceとの違いも解説」【⓪基礎・3.JupyterLab編】

JupyterLabの使い方

RunPodでテンプレートを使っていると、よくパッケージされている「JupyterLab(Jupyter Notebook)」や「workspace」。この2つは何が違うのか?そして、Notebookは何ができるのか?

本記事では、そんな疑問に答えるべく、「Notebookとはそもそも何か」から、RunPodでの具体的な使い方、そしてファイル管理や保存場所の注意点までを実践目線で解説します。

※最近の環境では「Jupyter Notebook」ではなく「JupyterLab」という進化版のUIが使われている事が多いですが、基本的な使い方や.ipynbの仕様は同じです。以下、JupyterLabと記載していきます。

目次

「Notebook」形式

「Notebook」とは、読んで字のごとく…

コードを書いたり、実行結果を書き残したり、メモ(Markdown)を挟んだりできる「プログラミングのためのノート」を指します。

- 2000年代:Pythonの開発者たちによって「IPython(対話型Python)」が誕生

- 2014年ごろ:そのIPythonが発展して、Jupyter Notebookプロジェクトに進化

→.ipynb(=”Interactive Python Notebook”)というファイル形式が登場 - 「Notebook」と言うと

状況によって少し変わりますが、主に次のように使われます

Notebook

JupyterやColabでの1つのノート(=.ipynbファイル)全体を指す

Notebookファイル

実際の.ipynbファイルそのもの

Notebook形式

セルで区切られた対話型コードの構造のこと(ColabやJupyterのUI)

JupyterLab

Jupyter環境上のインターフェース名+エンジン名(やや正式)

Colab Notebook

Google Colabで動かす.ipynbノートのこと(Google提供)

JupyterLabとは?

JupyterLabは「コードを書く・実行する・結果を可視化する」ための対話型のツール(IDEの一種)です。

Python開発者たちが「科学技術計算・データ分析・教育用」に作ったのが始まりなので、今でもAIやデータ分析の分野ではJupyterLabが標準ツールになっています。

- 拡張子:

.ipynb(= JupyterLabファイル) - Pythonを中心に、多くの言語に対応

- 「セル」と呼ばれる単位でコードやMarkdown(説明文)を書ける

- セルごとに「実行」できる=結果をすぐ確認できる

- グラフや画像、表なども埋め込んで表示可能(可視化に強い)

RunPodなどの環境では、これを…

- コードエディタとして使う

- 簡易的なGUIとして使う(ボタンや設定UIなど)

- ファイル管理も補助的に行う

というふうに使用しています。

Jupyterという名前の由来は…「Julia」「Python」「R」などの科学技術系言語をサポートする目的で名付けられた造語です(Jupyter)。

RunPodでの使用(テンプレ共通の使い方)

RunPodのテンプレートでは、例えばKohya_ssやComfyUI、InvokeAIの環境において、

| 用途 | 具体例 |

|---|---|

| ① 環境構築 | 「このセルを実行すると、必要なライブラリが入るよ」みたいな使い方 |

| ② 学習の起動・管理 | LoRA学習などをNotebookからパラメータ設定して実行 |

| ③ ファイル操作 | Driveとのマウントや、アップロード・ダウンロード |

| ④ GUIの起動 | !python app.py などでWebUIをNotebookから起動 |

などを担っています。

RunPodでの役割は「プロセスとファイル操作の可視化」

- ノート(Notebookファイル):操作履歴と結果を記録できる。

- 実験室(Pod/GPU環境):実際の処理(学習・推論)を行う場所。

- workspace:実験室の道具箱(学習データ・モデル・Notebookのファイル群)。

RunPodでは、この3つが連動しているという前提を知らないと、操作ミスや混乱に繋がりやすいです。

RunPod上では、特に以下の場面で役立ちます

| 使用場面 | Jupyterの役割 |

|---|---|

| Kohya_ssなどの学習工程 | テンプレート内の学習スクリプト(train_network.py など)の設定内容や処理の流れを可視化しながら管理できる |

| モデルのアップロード/ダウンロード | !wget, !scp, os.rename() などを組み合わせてGUIより効率的 |

| セッションが再起動された場合の復旧 | 再実行セルや変数の記録があるため、復旧が容易 |

| 複雑な前処理・後処理 | コード+記録の形式で再利用可能 |

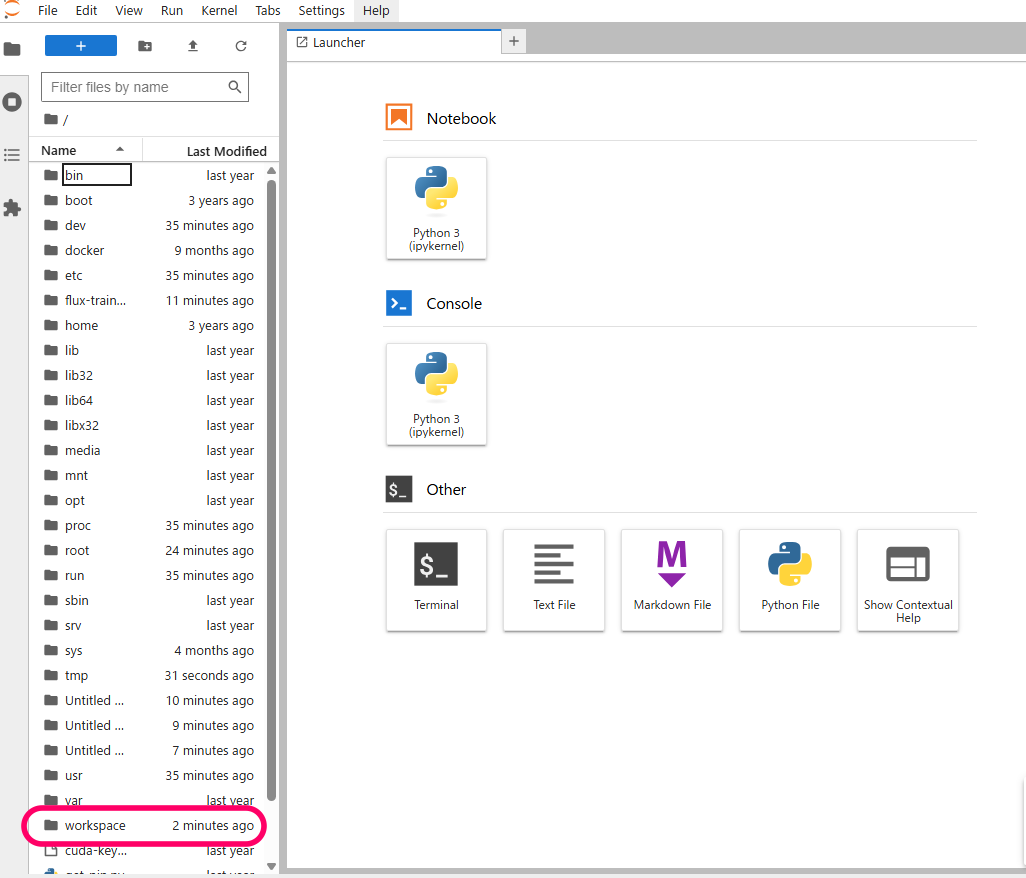

ファイル管理機能について

Jupyter Notebookの「ファイルブラウザ」は、左側のタブにあるだけで本格的なファイラーではありません。ただ、

- ノートブックや.py、画像ファイルを開く・削除・移動

- アップロードやダウンロード

など最低限のローカルファイル管理ができます。ドラッグ&ドロップでアップロードも出来ますが、複雑なファイル整理(コピー・移動・名前変更など)は苦手です。

又、大きなファイルはダウンロード中に壊れる事が多い為、

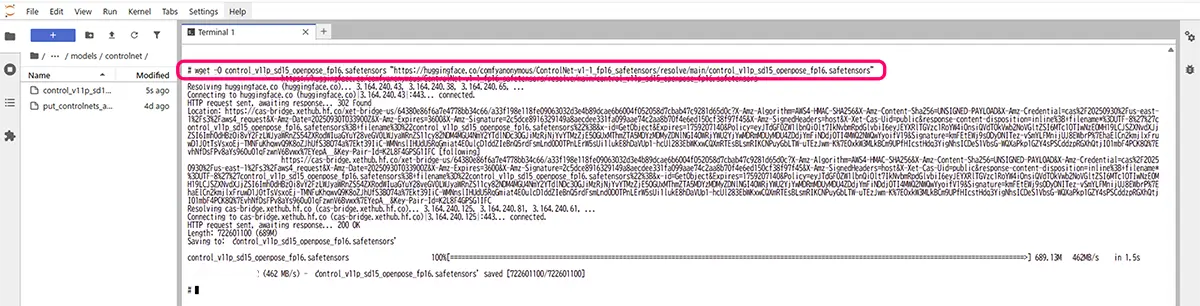

JupiterLabのTerminalを使用し、”wget”を使用してモデルを直DLする方法でダウンロードすると確実です。その後は、それぞれのフォルダに配置します。

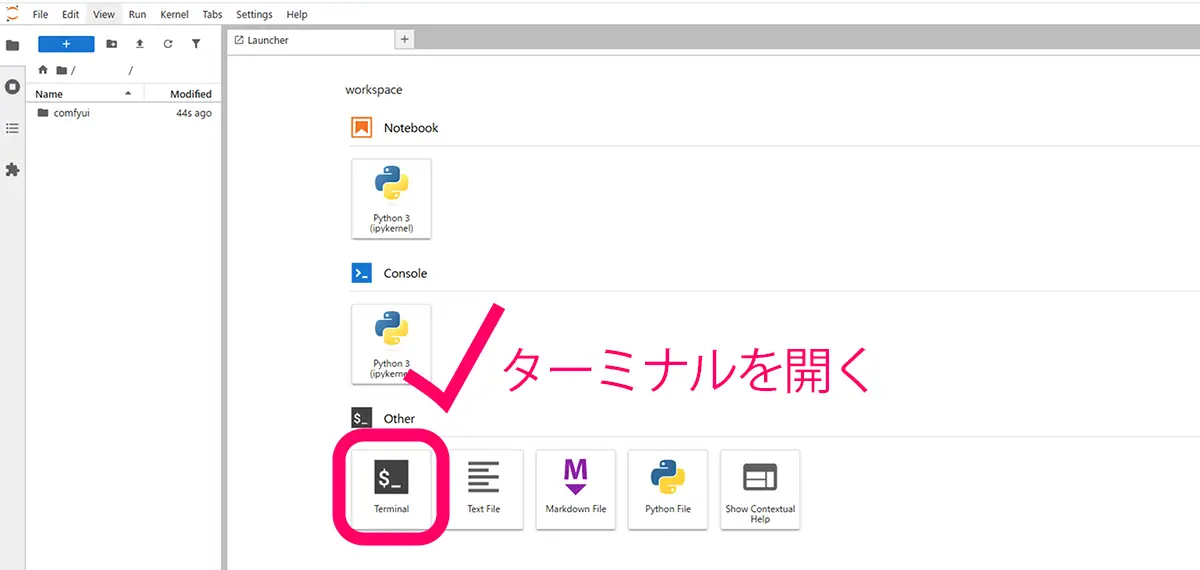

Terminalを使用したファイルのアップロード方法

ダウンロード完了後(※モデルのサイズにより多少時間が掛かります)再度、ComfyのUI画面で、更新をクリックするだけで使用できます。

その他のファイルのアップロード(ローカルPC → RunPod)

GUIの「RunPod File Uploader」を使う(一番簡単)

RunPod File Uploaderがある場合は、こちらを使用する事も出来ます。

- FileUploader(2999)の画面を開く

- アップロード先(例:

/workspace/train)を指定 - ファイルをドラッグ&ドロップ

複数ファイル対応。

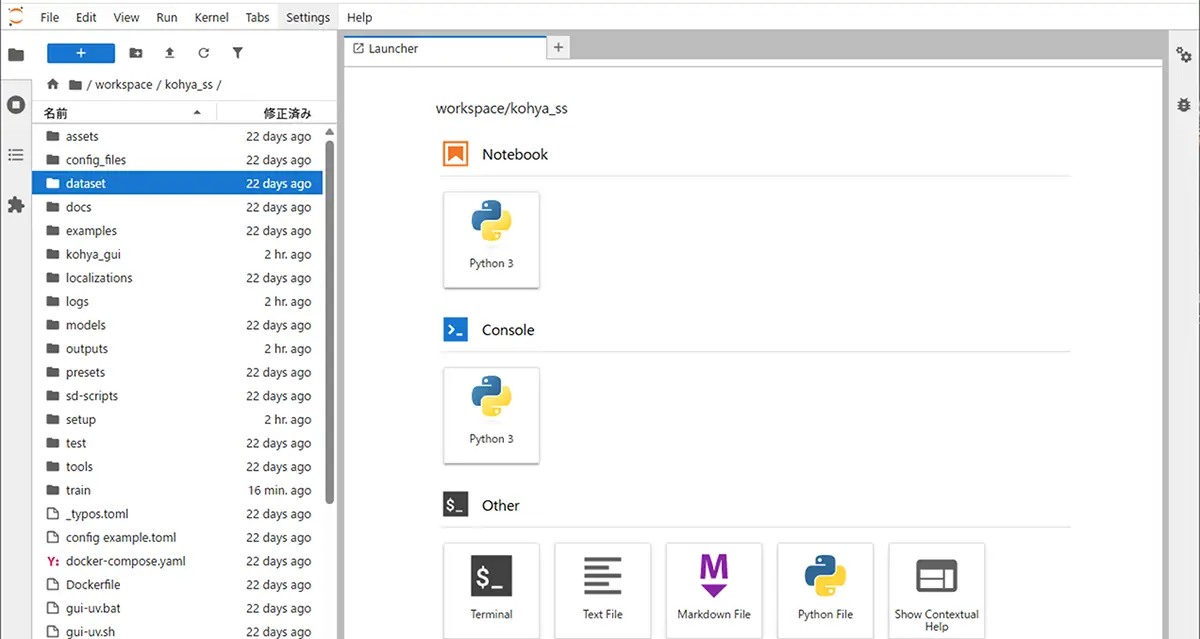

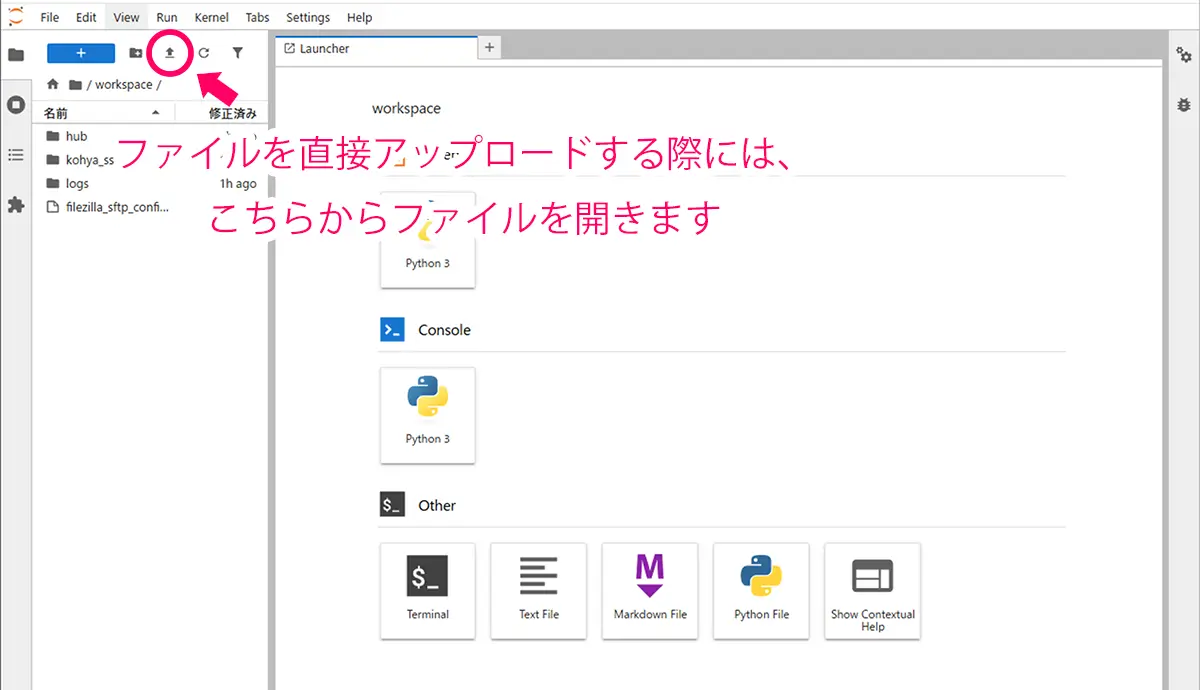

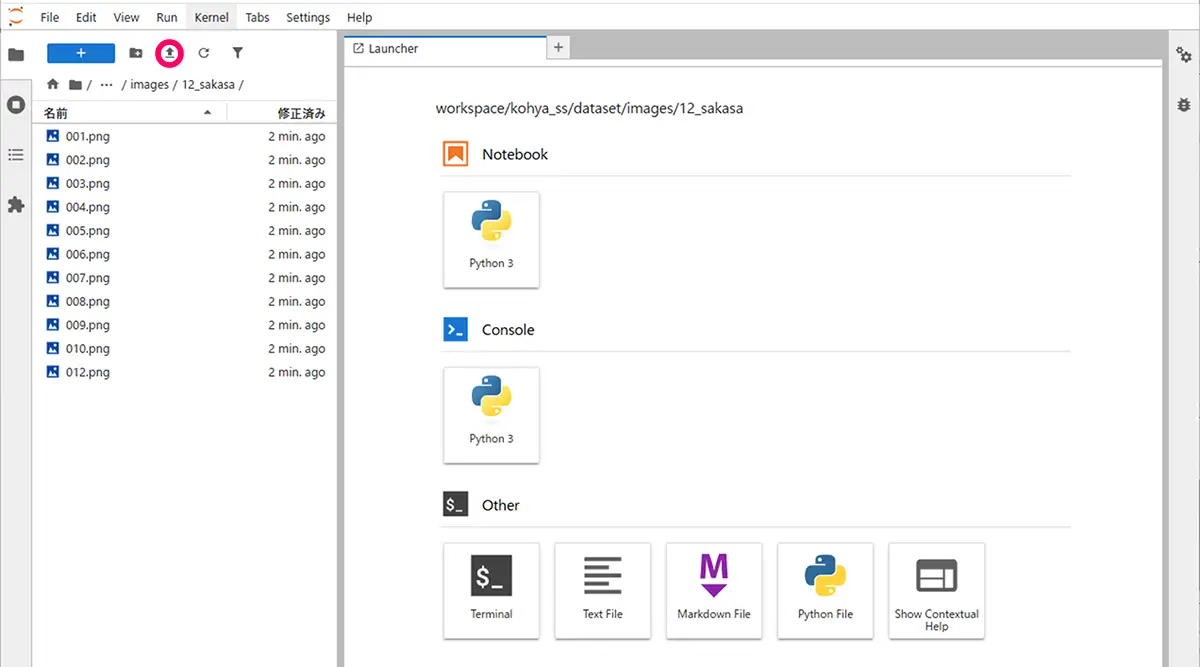

Jupyter Labのファイルブラウザから直接アップ

- 左ペイン(フォルダアイコン)を開く

workspaceフォルダを選択- 上部バーにある「Upload」ボタンでファイル選択

最低限これだけ覚えればOK!RunPodでのローカルファイル管理

【基本】ファイルの場所

| フォルダパス | 用途 |

|---|---|

/workspace | 作業領域のルート(学習データや出力など全てここに集まる) |

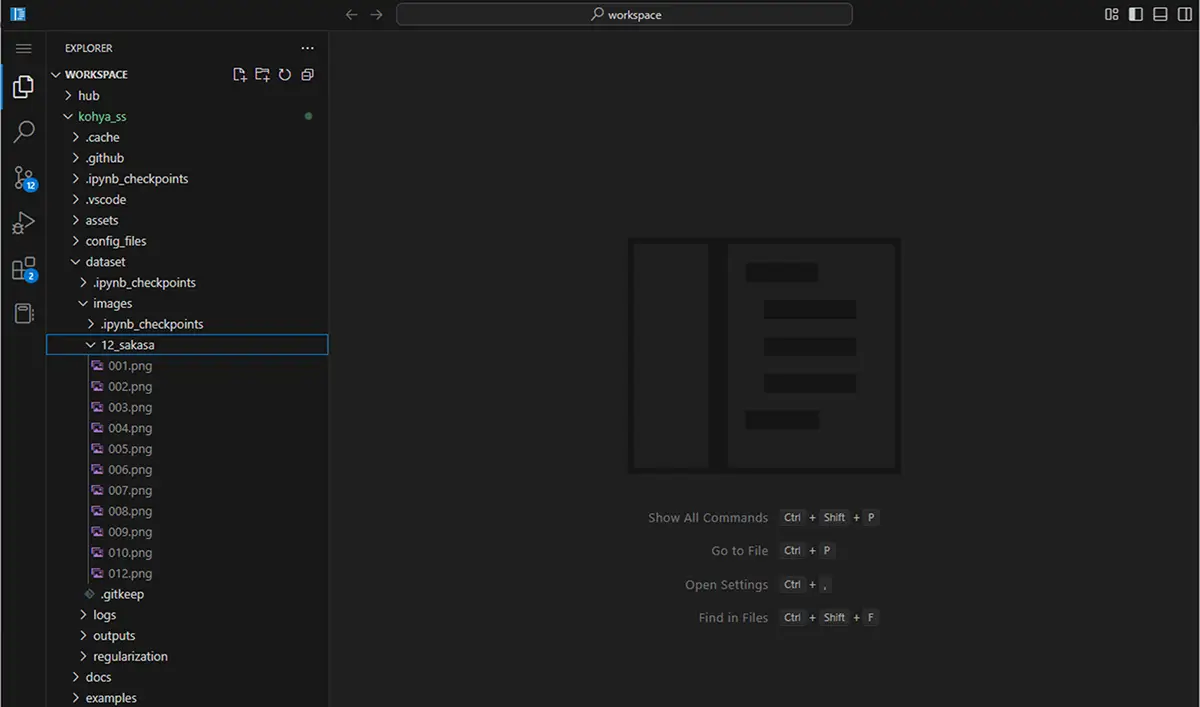

/workspace/dataset | 学習用画像やcaptionファイルの配置場所 |

/workspace/train | 学習用画像やcaptionファイルの配置場所(datasetなどが無い場合は自分で作成) |

/workspace/models | モデル(.safetensorsなど)を置く場所 |

/workspace/output | 学習後のLoRAやログが出力される場所 |

生成画像のダウンロード

Stable DiffusionのWebUIなどは、Jupyterを経由せず直接ブラウザから操作できます。その為、

- 単なる画像生成だけなら不要

- 複雑なカスタマイズや学習をするなら活用価値がある

「生成した画像を直接ダウンロードするボタン」が標準装備されていないツールにおいては、Jupyter Notebookのoutputからダウンロードします。

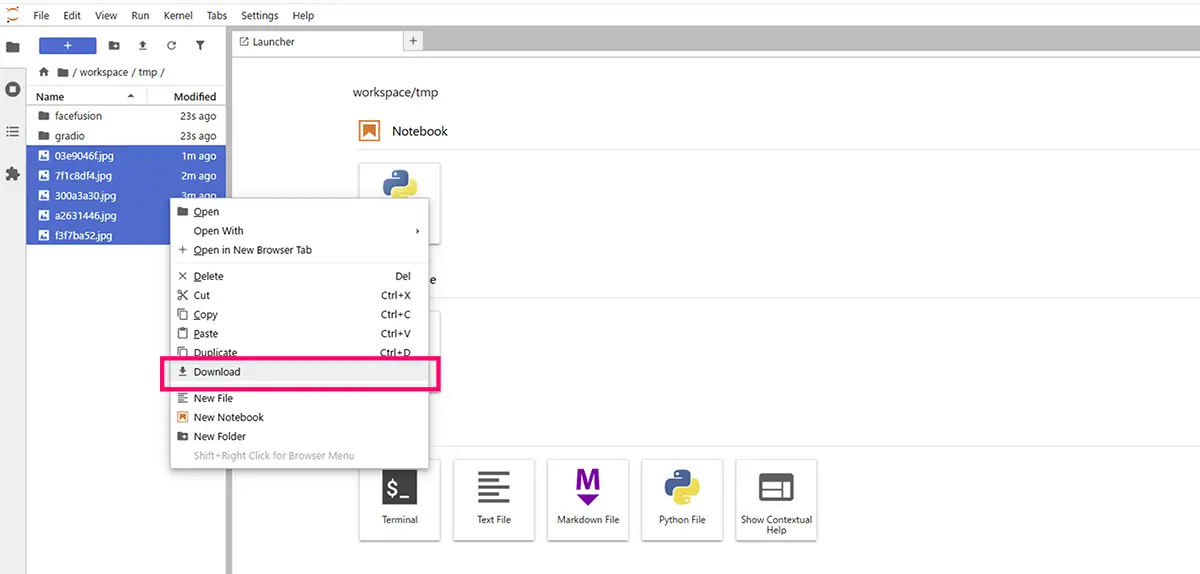

ComfyUI/output/画像ファイル➡Download

ファイルの確認・ダウンロード

ファイルを確認するには

- Jupyter Labのフォルダアイコンから

/workspaceを開く 右クリック → Open with → Editor or Text Editorで中身確認

(captionやログの中身を見るときに便利)

ファイルをPCにダウンロードするには

- Jupyter Labのファイルブラウザで、ダウンロードしたいファイルを右クリック

- 「Download」を選択

複数ファイルを一気にダウンロードしたい場合は .zip にまとめると便利(後述)

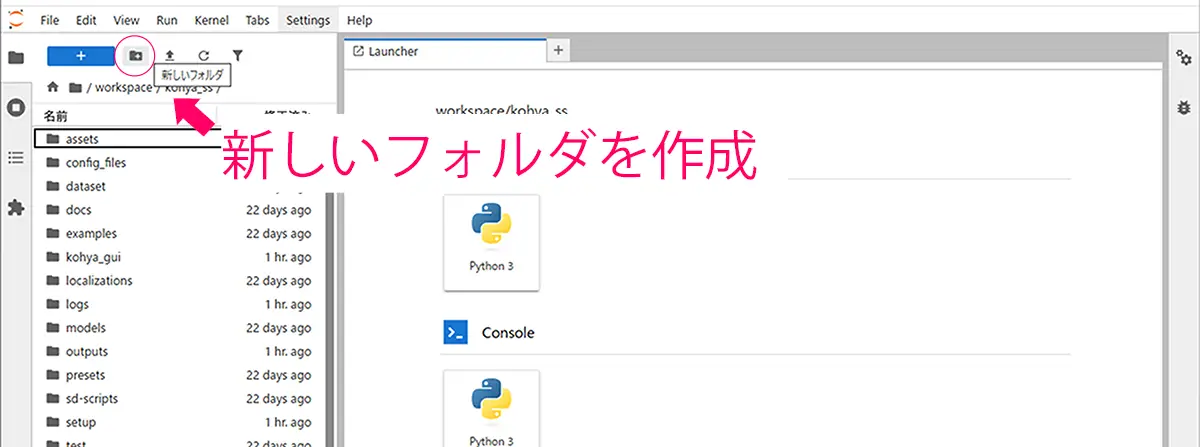

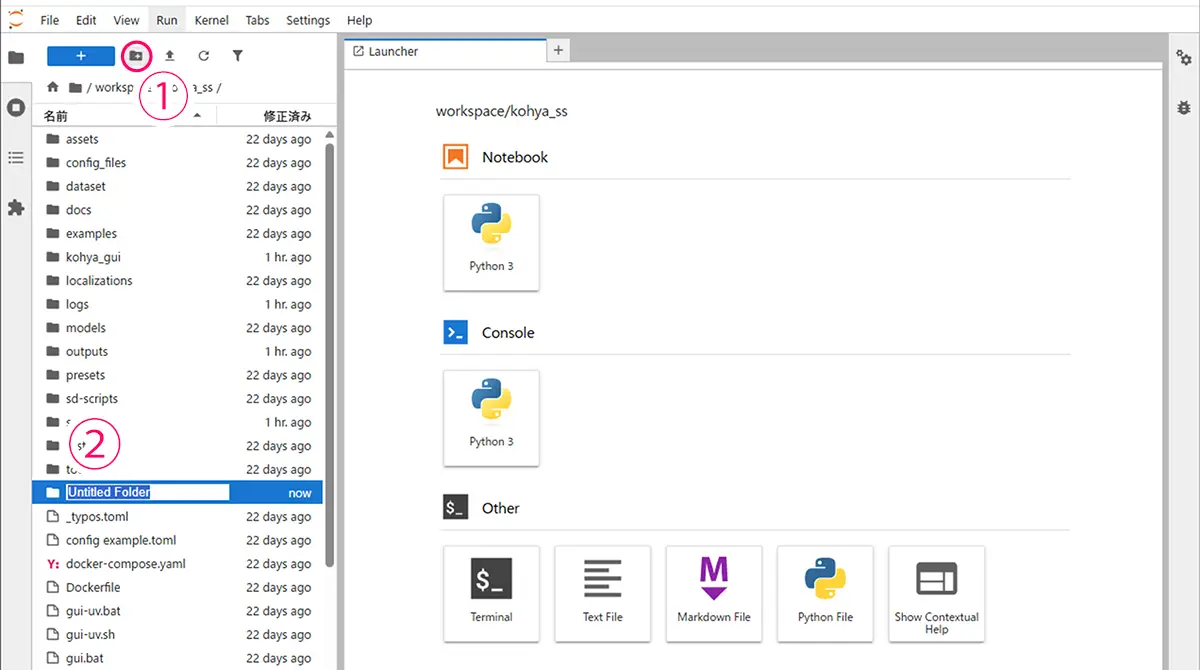

フォルダの作成・リネーム・削除

| 操作 | 方法 |

|---|---|

| フォルダ作成 | ファイルブラウザ右上「+」→「New Folder」 |

| ファイル名変更 | ファイルを右クリック → Rename |

| 削除 | 右クリック → Delete(削除後は再起動で復元不可) |

複数ファイルを.zipにまとめる(ダウンロード用)

# JupyterのTerminalを開いて以下を実行

cd /workspace/output

zip -r my_lora_output.zip lora_model_folder/これで /workspace/output/my_lora_output.zip ができ、ダウンロードしやすくなります。

rcloneでDriveに送る(応用編)

あわせて読みたい

【rclone(アールクローン)】の使い方・クラウド×ローカル【ファイル転送・同期・バックアップ】方法 ローカルPCとクラウド rcloneとは、クラウドストレージとローカル/サーバー間で、ファイルをアップロード/ダウンロード/同期/暗号化などができるツールです。ローカル ↔…

もしGoogle Driveなどへのバックアップを行いたい場合は、rclone設定をしておけば、

rclone copy /workspace/output mydrive:lora_backupのようなコマンドで、クラウドに直接保存も可能です。

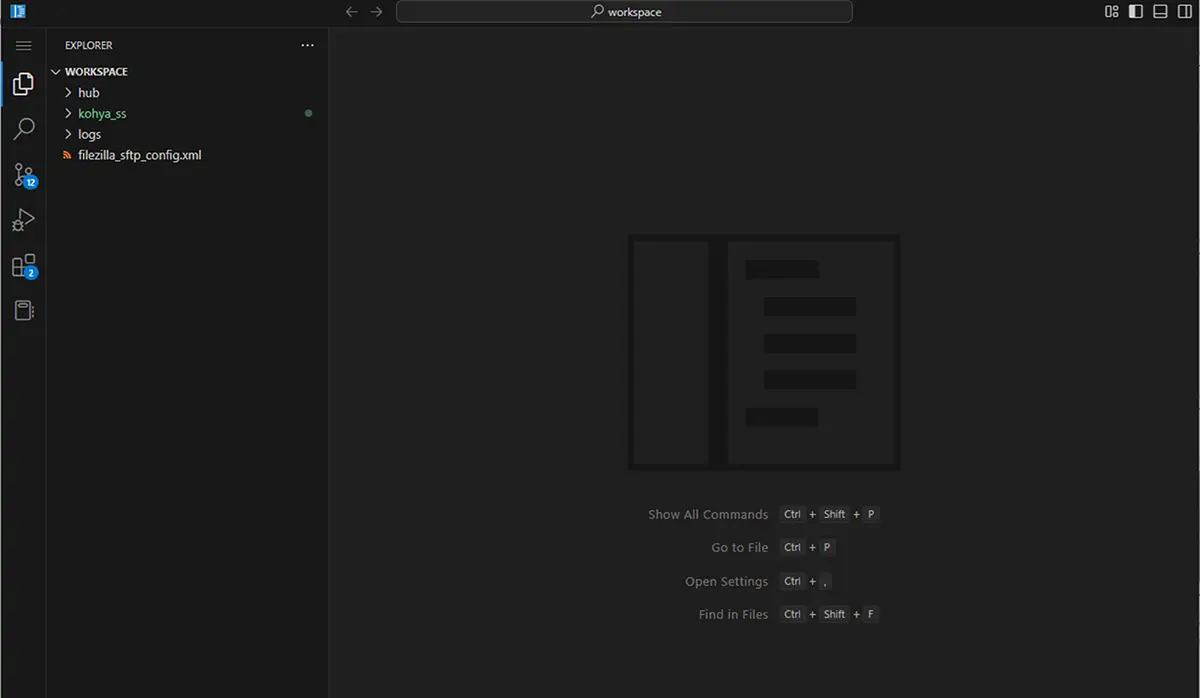

Notebookとworkspaceの違い

RunPodにおけるWorkspaceは、本格的なファイル管理のためのストレージ領域であり、プロジェクト全体のデータを保存・整理するためのメイン領域です。

Notebookとは別に、テンプレートの中にあることが多く、訓練結果やモデルなどの保存に使用します。

※多くのテンプレートでは、自動でこの中にモデル保存や読み込みを行うよう設定されています。

以下は、WorkspaceのUI画面がテンプレートに含まれている場合のUI画面です。

RunPodテンプレートで「Jupyter Notebook + workspace」がある 場合もあります。

その場合は、Jupyter Labのファイルブラウザから直接アップしたファイルがworkspaceにも反映されます。

- Notebook:実行可能なノートファイル(=.ipynb)。作業・記録・実験ログに使えるインターフェース付きのノート。

- workspace:Notebookや学習データなどを保存する「作業領域フォルダ」。RunPodでのカレントディレクトリに相当します。

※「workspaceしかないように見えるテンプレート」でも、実際にはJupyter Notebook(環境・機能)がほぼ必ず含まれています。

テンプレートによっては見た目上「Notebookファイルが置かれていない」ように見えるものもありますが…

- バックエンドには Jupyter Server が起動している

- 左メニューで

.ipynbファイルを新規作成すればすぐ使える - もしくは

/workspace/notebook.ipynbや/workspace/main.ipynbが隠れてる

というパターンが多いです。

Notebookが不要なテンプレはある

例外的に、以下のようなテンプレートはNotebookが全く含まれていないこともあります

- ComfyUIオンリー(WebベースUIで完結する)

- Automatic1111オンリー(

webui-user.shなどで自動起動) - Dockerベースの最小構成(スクリプト実行だけ)

ただし、それでも「Notebookを入れておくと便利」なので、多くのRunPodユーザー用テンプレではJupyter Notebook環境が仕込まれています。

RunPodのJupyter UI

FileBrowser(ファイルブラウザ)・・・Jupyter Notebookの左サイドバーにある「ファイル」タブ。GUIベースで使いやすいが、ドラッグ移動や多階層操作には非対応。

Workspace(ワークスペース)・・・RunPodテンプレートの構成でよく使われる「永続ストレージ用の領域(=/workspace)」のことです。Notebookや学習済みモデル、データセットの保存先として使われる本格的な作業ディレクトリ。

Notebookの保存場所の注意点

Notebookを新規作成したときの保存先が /workspace/ であることは重要。

例:Notebookを新規作成したとき、その保存先は通常 /workspace/ フォルダ直下になります。

このディレクトリはRunPodテンプレートの「作業領域」として設計されており、学習結果やログもここに保存されます。

再現性と共有、実務的な利点

- 実験ログを残せる(いつ・どんな設定で学習したかが分かる)

- 他人への共有が簡単(.ipynbファイル1つで再現できる)

- Google Colabと構成が似ているため、Colabからの移行も楽

NotebookはRunPod作業の“司令塔”

Jupyter Notebookは、コードの実行・記録・可視化を1つにまとめた「対話型のノート」です。RunPodではこのNotebookがテンプレートの中核として機能していて、学習の起動、環境構築、ファイル操作、GUI起動まで幅広く担っています。

覚えておきたいポイント

- Notebook = 記録と実行のためのノートファイル(.ipynb)

- workspace = ファイルを保存する作業領域フォルダ

- Notebookが見えなくても、Jupyter環境は動いている場合が多い

- セルを活用すれば「実験ログ」としても便利!

未来

未来Colab経験者にも馴染みやすいJupyter Notebook環境を使いこなせば、RunPod上のAI開発がもっとスムーズになります。

セッションが切れるとどうなる?セッション管理・データ転送の注意点

RunPodのような環境では、Notebook自体がセッション切れ(シャットダウン)すると

- GPUマシンが削除される → 一時データが消える

- 再開時は新しいマシンになる(前回と同じではない)

そのため

- 永続化したいデータは

/workspace/に置く - 保存処理(

!cpや!mvコマンド)を自動化しておく - セッションタイムアウトやコストに注意

などに注意が必要です。

SAKASA

SAKASANotebookを知ればRunPodはもっと使いやすくなるね!

SAKASA AI

RunPodの【Podの見方と使い方】と【接続オプションの使い方】【⓪基礎・1.Pod編】 | SAKASA AI レンタルサーバーRunPodの”Podの見方と使用方法、そしてPod内の接続オプションの見方と使用方法”とコツそして、エラー対処方法なども加え、困ったときにいつでも見返せるよ…

SAKASA AI

RunPod×Kohya_ss GUI|GPU非対応の原因・互換表まとめ【⓪基礎 2.GPU編】 | SAKASA AI RunPodでKohya_ssを使ってLoRAを学習する際のポイントを初心者向けに解説!テンプレート選びや画像アップロード、WebUI操作から永続ストレージ管理まで、迷わず学べる手順…

【①解説編】

クラウドGPU”RunPod”とは?画像生成・LoRA学習の最適解?!個人利用の効率よいクラウド環境【①解説編】 ComfyUI、Stable Diffusionなどの画像生成も使いやすい Stable Diffusionで「思う存分、画像,動画生成がしたい」「自分の作風を学習させたい」「LoRAやDreamBoothを試し…

【②実践編】

【RunPodの料金と使い方】Stable Diffusionなどで画像生成やLoRA学習をする方法【②実践編】 RunpodでStable Diffusion系画像生成やLoRA学習をする方法 Stable DiffusionやLoRA学習では、長時間GPUをフル稼働させるため、発熱や電源の安定性が大きな課題になりま…

【③応用編】

【RunPod】で”Kohya_ss”を使用して”LoRA学習”をする方法【③応用編】 本記事では、クラウドGPUのRunPod内で、 ”Kohya_ss”のテンプレートを使用して、”LoRA学習”をする方法を解説しています。 RunPodの基本的な使用方法については、 こちら…