何が違う? RunPod と RunDiffusion の使い分けガイド【Stable Diffusion】

AI画像生成、どのクラウドを選ぶ?

クラウドでのAI画像生成が当たり前の時代。自分専用のクラウドGPU環境で本格的な制作や学習も可能になっていますね。

本記事では、私が普段よく使用している「RunPod」と、初心者でも手軽に始められると人気の「RunDiffusion」を実際に使い比べ、

起動速度や自由度、保存性、コスト、カスタマイズ性など、複数の観点から比較しました。

制作スタイルに最適なクラウドGPUを見つけるためのガイドとしてまとめています。

目次

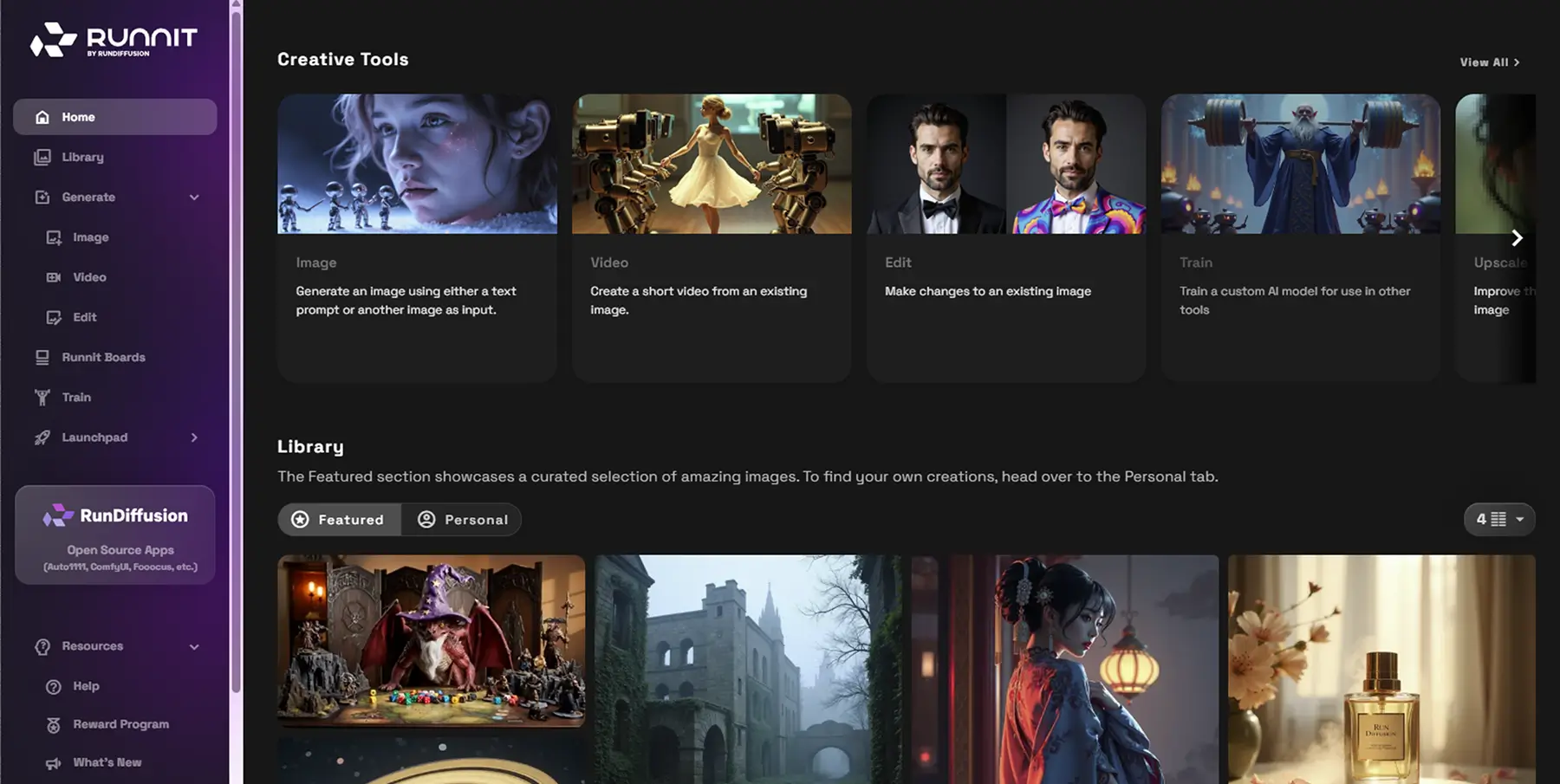

RunDiffusionとは?(手軽なオールインワン)

RunDiffusionは以前、RunPod上でStable Diffusion環境を提供する人気テンプレートのひとつでしたが、

現在は、今回ご紹介する独自クラウド環境に移行しました。

未来

未来RUNNIT / RunDiffusionからも簡単に使えます

- 登録後すぐStable Diffusionなどを起動可能(14のツールを選択可能)

- モデルもUIも初期設定済み

- 「クレジット(Balance)」制の時間課金

- UIが洗練されていて初心者に優しい

向いている人:WebUIを使った画像生成を手軽に体験したい人

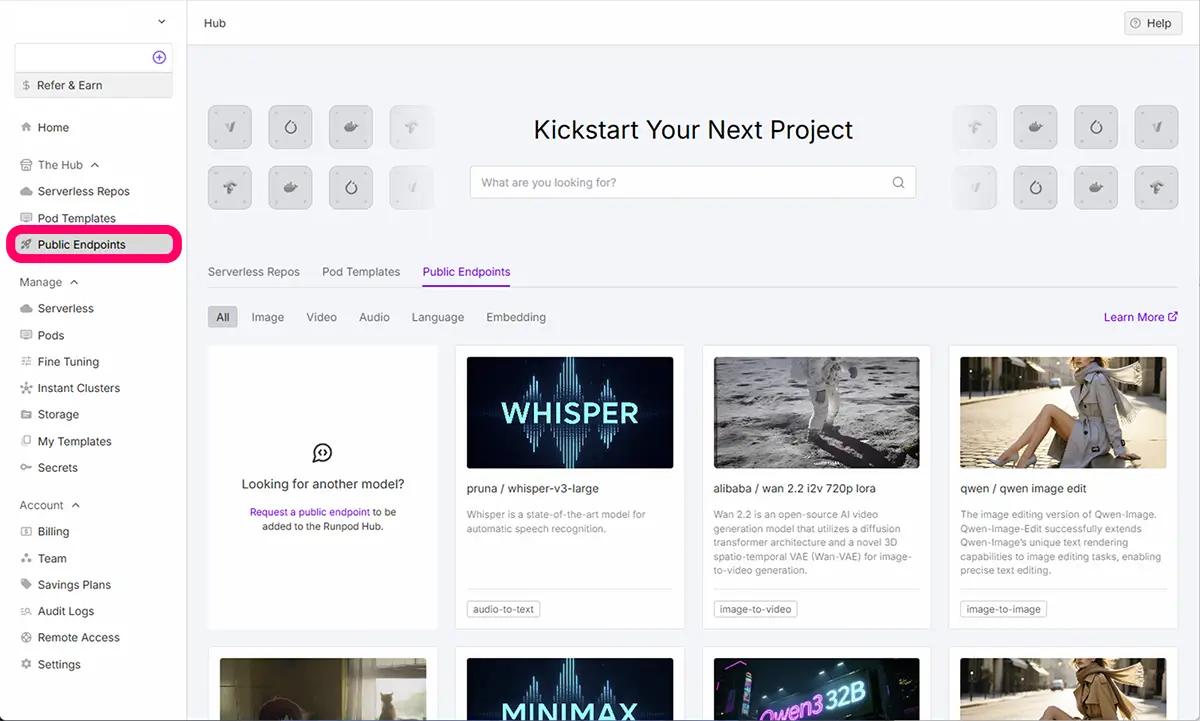

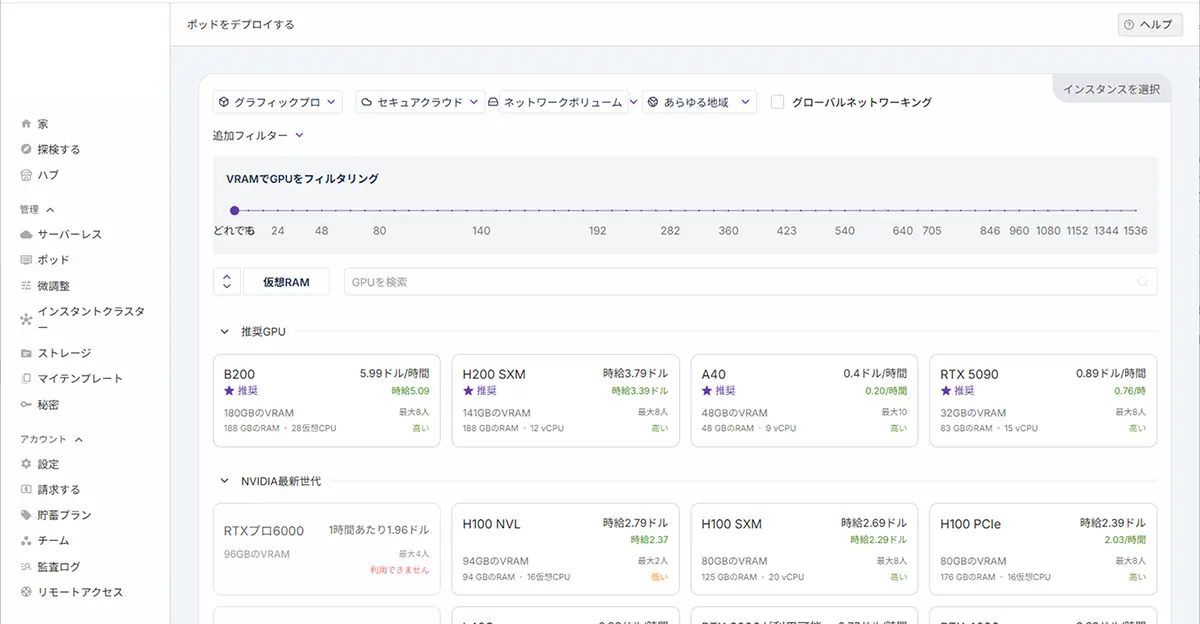

RunPodとは?(本格的クラウドGPU)

- 自分専用のGPU環境を構築可能(GPUを選択して使用)

- Kohya_ss / ComfyUI / Jupyter など自由にセットアップ

- SSHやFileUploaderなど開発者機能が豊富

- 低コスト(時間課金+Suspend機能)

向いている人:LoRA学習、ComfyUI構築、長期制作をしたい人

スペック比較

| サービス | 起動速度 | 保存期限 | カスタマイズ性 | 学習対応 | UIテーマ | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| RunDiffusion | ◎ 約30秒~ | ✕ 72時間 | △ 制限あり | ◎ | ダーク固定 | 手軽に生成 |

| RunPod | △ 数分 | ◎ 永続可 | ◎ 高い | ◎ Kohya等可能 | 自由設定 | 本格運用向け |

最近のRunPod信頼低下の背景(現状分析)

RunPodは本格派向けクラウドGPUとして非常に自由度が高く、LoRA学習やComfyUI構築など本格制作に向いていますが、

近年いくつかの課題が指摘されており、初心者や慣れていないユーザーにとってはハードルが高いのも事実です。

しかし、以下のいくつかのポイントを押さえておくと、快適に使用する事が出来ます。

これらを、知っているかどうかで、使用感が大きく変わってしまいますので、以下にまとめました。

| 問題点 | 内容 | 補足・対策 |

|---|---|---|

| テンプレートの放置 | Camenduru氏などコミュニティ作成テンプレは半年以上更新が止まっているものが多く、Python依存やdiffusersバージョンの衝突が頻発。 | 最新の公式テンプレや自作テンプレを使うと安定する。古いテンプレは慎重に。 |

| 公式テンプレの不整合 | “Official”と表示されていても、環境や依存関係で動作しない例あり。初心者が混乱しやすい。 | 起動前に依存ライブラリやPythonバージョンを確認することが重要。 |

| UI起動トラブル | launch.py や webui-user.sh が環境依存で止まることがある(特にForge/SDXL対応テンプレ)。 | Dockerや仮想環境を使うと再現性が高くなる。 |

| サポートがユーザー任せ | フォーラムは英語中心で、トラブル解決まで時間がかかることがある。 | Discordやコミュニティチャンネルで質問すると比較的早く回答が得られる。 |

| Dockerイメージの不統一 | 同じ「Automatic1111」でもDocker構成が違い、環境の完全再現が難しい。 | 同一構成のDockerイメージを自分で作成するか、公式の更新情報を確認する。 |

RunPodは自由度と拡張性が非常に高い一方、テンプレートの更新遅延や依存関係の不整合などがあるので、

テンプレート使用時はテンプレートの選定がカギとなる。初めのうちは安定した公式テンプレートやサポートチャンネルを活用するのがおすすめ。

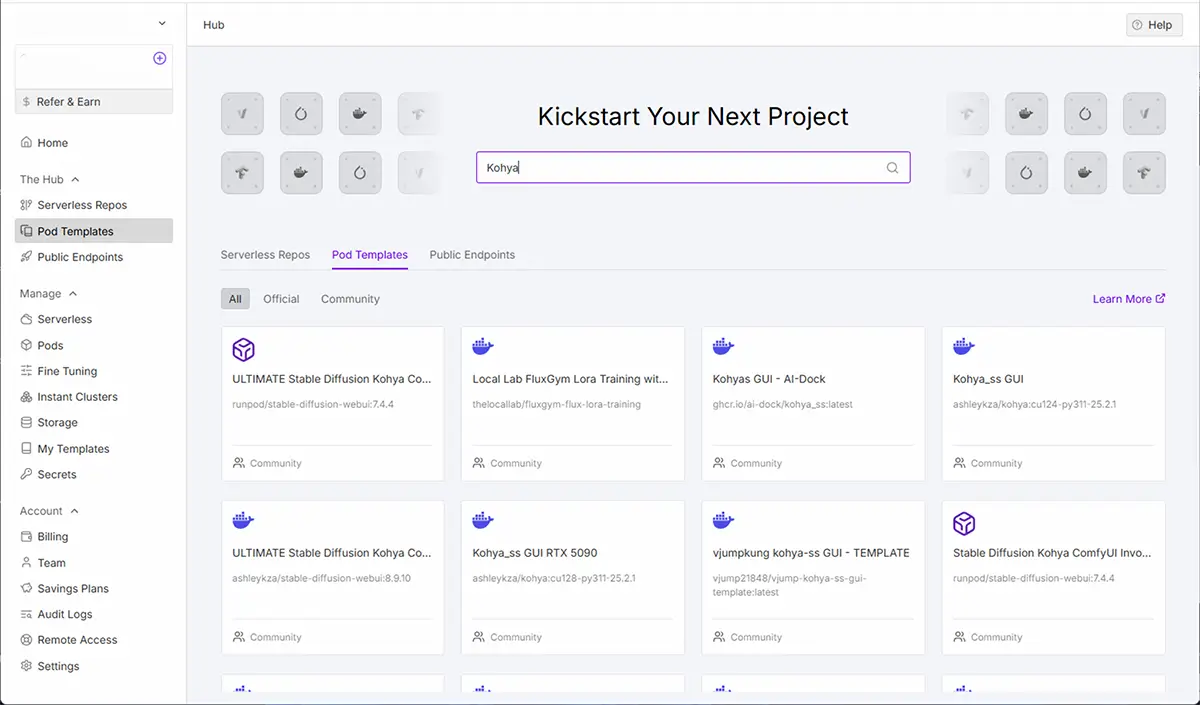

テンプレートの選び方

Runpodで失敗しないテンプレート選定と不具合対策まとめ テンプレートの選び方 こちらのページでは、Runpodでのテンプレート選定のコツと、不具合がある場合の確認方法について解説しています。 RunPodの基本的な使用方法に関…

体感比較(RunDiffusion vs RunPod)

RunDiffusion

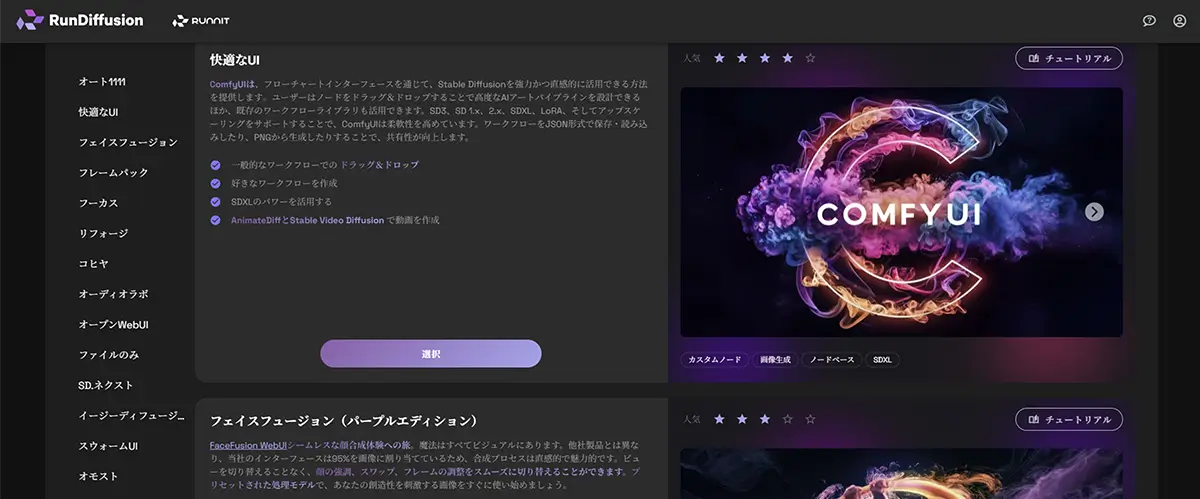

Rundiffusion テンプレートで使える主要ツール一覧(2025年時点)

RunDiffusionには14個のテンプレートがある。

| 分類 | ツール名 | 主な用途 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 生成系UI | AUTOMATIC1111 WebUI | Stable Diffusionの代表的WebUI。LoRA・ControlNet対応。 | Stable Diffusion 1.5 / SDXL対応 |

| 生成系UI | ComfyUI | ノードベースのSDワークフロー構築ツール。 | SD1.5 / SDXL両対応。細かい制御が可能 |

| 学習系 | Kohya_ss GUI | LoRA・Dreamboothなど学習GUI。 | 画像学習モデル作成に最適 |

| 顔合成系 | FaceFusion | 顔の置き換えや動画フェイススワップ。 | DeepFake的用途だが安全機能あり |

| 簡易生成 | Fooocus | SDXLベースの自動生成ツール。UIが非常にシンプル。 | LoRA不要の高品質生成可 |

| モデル変換 | Flamepack | モデル・LoRAを簡単にまとめてパック化。 | モデル整理や共有に便利 |

| モデル学習/変換 | Reforge | LoRAやモデルの再学習・微調整ツール。 | Kohyaより簡易な学習も可能 |

| 音声処理 | AudioLab | AI音声生成・変換(Text-to-Speech, Voice Changer等) | ElevenLabs風ツール |

| 統合UI | OpenWebUI | SD/Comfy/Fooocusなど複数ツールを統合するUI。 | マルチモデル制御用フロント |

| モデル基盤 | Stable Diffusion(SD) | 画像生成モデル本体(1.5, XLなど)。 | Fooocus, A1111, Comfyがこれを使用 |

| 次世代UI | Next(SD.Next) | AUTOMATIC1111の後継。より軽量で高速。 | WebUI互換性あり |

| 統合UI | SwarmUI | 通常の画像生成+拡張機能利用、UI 重視のワークフロー | 既存の生成UIをまとめて快適に使用 |

| 統合UI | Omost | 複雑構図、レイヤー制御、部分操作や構成的アプローチを取り込み可。 | LLM と生成制御を理解する必要があり |

長所

- 起動が圧倒的に早い(30秒〜1分)

- UIが直感的、Stable Diffusionに特化していて迷わない

- モデル選択もポチッとするだけ

- 短時間で「1枚出したい」時に最強

短所

- 保存期限(72時間)あり:生成した画像を忘れると消える

- カスタムモデル・LoRAの自由度が低い

- バランス制(クレジット制)なので、長期運用は割高

- ダークUI固定(明るいUI好きには少しストレス)

- 「ローカルの代替」にはならない(あくまで“体験型ツール”)

RunDiffusionのコスト

- GPUレンタル込みで月額制(もしくは時間課金)

- UIやバックエンドを自社管理(安定だがコスト高)

- 1時間あたりの単価はRunPodの倍近くになることも

その代わり、

- セットアップ不要(完全ノーコード)

- バージョン統一・自動更新

という強みがあります。

RunPod

RunPodで使用できるツールの大分類(2025年版)

Runpodには多くのテンプレートがありますので、使用できるツールの分類でまとめました。

| 大分類 | 主なツール・モデル | 概要 |

|---|---|---|

| 画像生成・編集系 | Stable Diffusion(A1111, ComfyUI, Fooocus, SwarmUI, Omost, SD.Next など) | 画像生成・修正・スタイル変換を行うRunDiffusion系テンプレート群。 |

| AI学習・モデル構築系 | Kohya_ss / Reforge / Dreambooth / Flamepack / JupyterLab | LoRAやカスタムモデルを学習・再構築するためのツール。 |

| 音声・動画・認識系 | Whisper / AudioLab / FaceFusion / RVC(VoiceChanger)など | 音声認識・変換・動画合成・フェイススワップなど、マルチモーダル系ツール。 |

| 統合・操作UI系 | OpenWebUI / SwarmUI / Omost | 画像生成・学習・補助ツールを一括管理・制御するインターフェース。 |

| 開発・推論環境系 | JupyterLab / Code Server / API / Serverless Pods | AIアプリ開発・モデル推論用。OpenAI APIやLlamaなどもここに含まれる。 |

長所

- 完全に自分専用の環境を構築できる(Jupyter Lab・Kohya・ComfyUIなど)

- 永続保存(Persistent Volume)を使えば、データ維持可能

- LoRA学習・自作テンプレート・コマンド実行など何でもできる

- クラウドGPUとしてコスパも良い(Suspendで節約)

短所

- 初期設定に少し手間がかかる(テンプレが多すぎて選定が必要)

- GPU選択やボリューム設定を理解する必要あり

- 起動に時間がかかる(数分)

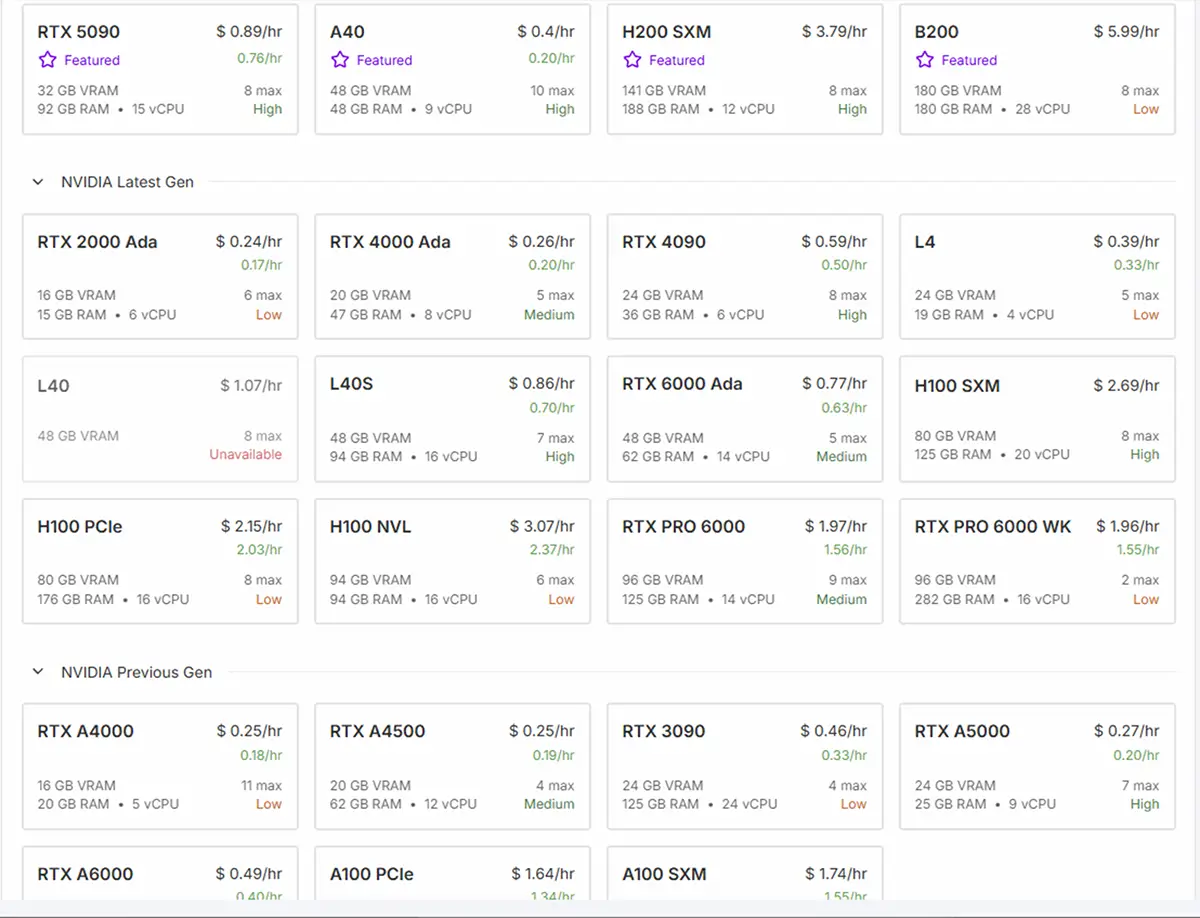

Runpodコスト

レンタルするGPUの価格によって、変動。

RunPodの料金は、ネットワークストレージのメモリ容量+(選ぶGPU×使用した時間)で決まります。

※ネットワークストレージは、1GBあたり0.07ドル~/月です。

実際に両方を使用しての私の感想

RunDiffusionの撤退以降、RunPod上ではテンプレートの更新頻度が低下したものもあり、動作が不安定なケースも見られますが、

RunDiffusionの穴を、他のテンプレート開発者が埋め始めている段階のようです。

現在、「Fooocus」「ComfyUI」「Kohya_ss」などは

RunDiffusionテンプレートよりも新しく・軽量な構成で提供されていて、ユーザーが徐々にそちらへ移行しています。

RunDiffusionは便利で、Kohya_ssやLoRAの追加も対応しているので、初心者〜中級者でも「手軽に生成→学習→LoRA適用」まで試せるのが魅力的です。

自由度はRunPodが上ですが、手軽さや即起動の快適さはRunDiffusionが優勢なので、どちらも強みがあると感じます。

実際、私はRunpodの接続がおかしい日にはRunDiffusionを使用しています。

両者の差は 「構築の自由度」と「長期運用の持続性」 がメインです。

- RunPod → 自由度MAX・永続保存OK・少し設定が面倒・テンプレートに当たりハズレがあり

- RunDiffusion → 即起動・UI手軽・保存制限あり

| 項目 | RunPod | RunDiffusion |

|---|---|---|

| 向いている人 | 本気制作・研究者 | 手軽に試したい初心者 |

| 初期設定 | テンプレで高速構築可能 | ほぼ不要(即利用) |

| 自由度 | 高い | 低め |

| モデル追加 | 自由(LoRA可) | 一部制限あり |

| 保存 / 永続化 | Persistent volumeで自由に管理 | 制限あり(外部保存推奨) |

| コスト感 | 時間課金+Suspendで低コスト運用 | Balance制でわかりやすい |

| 商用利用 | 可(モデル別確認) | 可(モデルによる) |

| おすすめ | RunPodを試す | RunDiffusionへ |

実際のRunPodは中身がシンプルで使いやすい

- File Managerでアップロードが簡単

- JupyterLabやVSCode Remote対応

- コンテナ構造が明確で、Colabより安定

workspaceが永続化されるので再起動してもOK

一度仕組みを理解すれば、最も扱いやすいGPUクラウドと言えます。

結論

「作り込む人」はRunPod、

「試したい人」はRunDiffusion。

どちらも良さがある。

自分が「どんな距離で創作したいか」で選ぶのがいいのかなと思います。

あわせて読みたい

【RunPodリンクページ】活用マニュアル|使用方法から注目テンプレートまで 【2025年最新版】RunPodガイド・Stable Diffusionから”今注目のテンプレート”まで 本ページでは、RunPodの使い方や料金、具体的な活用方法などに関する記事のリンクをま…