Python 3.10.6 の”インストール手順”と”トラブル時の対処法”

AI 系ツールとPython 3.10.6

AUTOMATIC1111 のような AI 系ツールは、Pythonのバージョン依存が強いため、Python 3.11 や 3.12 では、エラー・動作不良・xformers非対応の報告が多いと言われています。

その為、3.10が「最も安定」とされており、多くのガイドでも推奨されています。

本記事では、Python 3.10.6 の、Windowsと、Linux、それぞれのインストール方法からトラブル時の対処法。そして自分のPCにPython 3.10が正しく設定されているかを確認する方法と環境による違いについて書いています。

Stable Diffusion や Real-ESRGAN、ComfyUI、AUTOMATIC1111 などなどの、AI系ツールで「Python 3.10.6」が推奨される理由 と、

それ以外の Python 3.10.x バージョンでの動作の違いについては、コチラをClick!して下さい。

目次

なぜ「Python 3.10.6」が推奨されているのか?

多くのAI系ツールでは以下の理由から Python 3.10.6 を推奨しています

| 理由 | 説明 |

|---|---|

| 動作確認済みの安定版 | 開発者やコミュニティが「このバージョンで動くことを確認済み」なためトラブルが少ない |

| 依存パッケージとの相性が良い | PyTorch や xformers、diffusers などの主要ライブラリがこのバージョンを前提にビルド・検証されていることが多い |

| メジャーアップデートの影響を回避 | 3.11以降は構文・仕様が変わっていて、一部ライブラリが対応していないことがあるため |

Python 3.10.x の「他のバージョン」を使ってもいいのか?

基本的には 3.10.x(例:3.10.8 や 3.10.12 など)なら問題ないことが多い ですが、以下の点に注意が必要です。

安全なケース

- PyTorch、xformers、使うツールの作者が明確に 3.10.x 対応と書いている場合

- 仮想環境(venv)でテストしてから使う場合

- 自己責任でビルドや依存解決ができる場合

注意が必要なケース

- 特定の拡張機能(AUTOMATIC1111 の

sd-webui-controlnetなど)が 3.10.6以外で動かない/ビルドエラーになることがある - OS や GPU ドライバとの相性で、微妙な違いが影響することも(特に Linux)

避けた方がよいバージョン

| バージョン | 理由 |

|---|---|

| 3.11以上 | 一部ライブラリが対応していない/xformersなどが未ビルド |

| 3.9以下 | そもそもサポート対象外のことが多い/PyTorch新バージョンで非推奨 |

| Anaconda で勝手に入る 3.11 | よくあるトラブルの原因(特に初心者の方は注意) |

- 初心者・安定重視 → Python 3.10.6 一択(トラブルを避けやすい)

- 慣れている方・自己管理できる方 → 3.10.x の他のバージョンでもOK(ただし動作確認を)

- 3.11以上は非推奨(特に画像生成系では問題が出やすい)

Python最新版のインストールの方法はこちらをご覧ください(※画像生成には非推奨)

SAKASA AI

Python(3.8以上)のインストール方法 | SAKASA AI Pythonとは? WhisperなどのAIツールを動かすためには、Python(パイソン)というプログラミング言語が必要です。ここでは、Python 3.8以上をWindows・Mac・Linuxにインス…

Python 3.10.6 インストール手順(Windows)

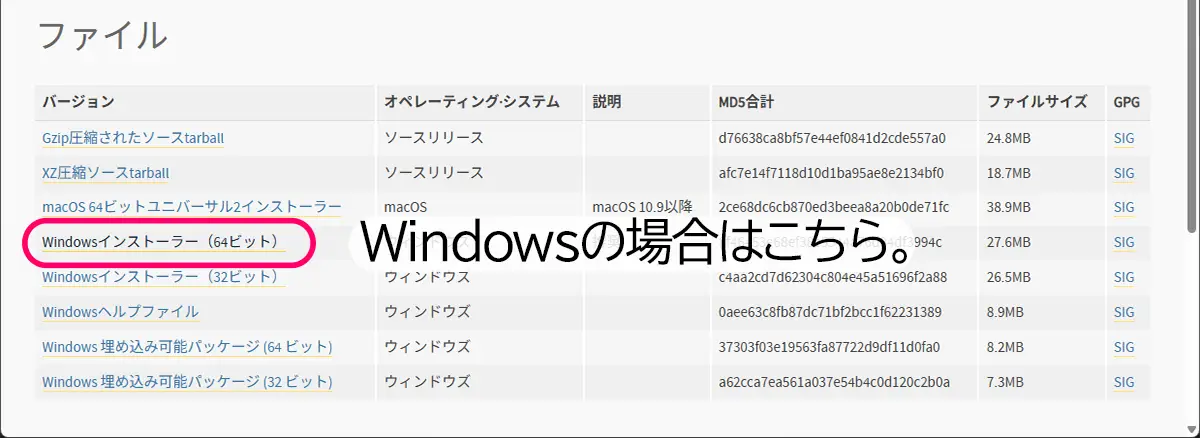

ダウンロード

公式サイト(3.10.6)

「Windows installer (64-bit)」をクリックして .exe をダウンロード

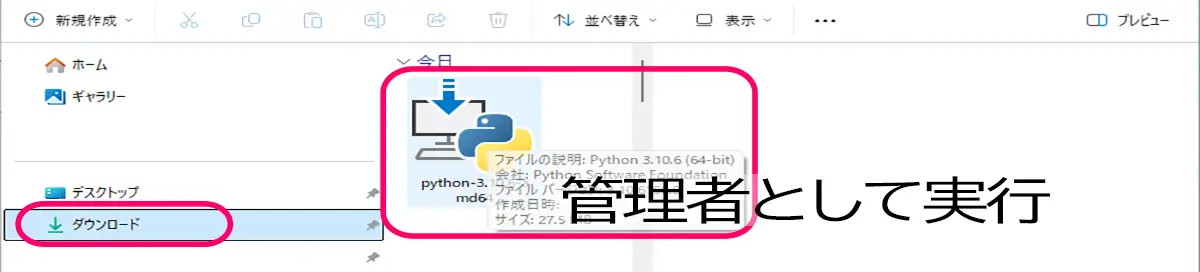

インストール手順

- インストーラーを実行 (ダブルクリックor管理者として実行)

2. 「Customize installation」を選んでも良いが、基本は「Install Now」でOK

「Add Python 3.10 to PATH」に必ずチェック(重要!)

3. インストールが完了したら「Close」で終了

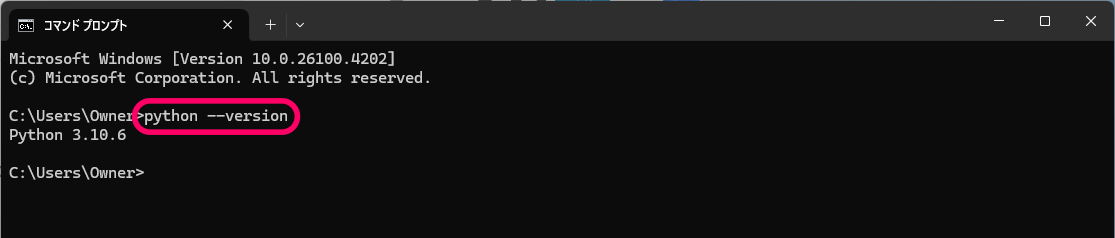

インストールの確認方法

※ Windows のターミナルの起動方法…

Windows Terminal起動方法

- スタートメニューで、左クリック➡

ターミナルもしくは、「Windows Terminal」と検索して起動

※ デフォルトでは PowerShell または WindowsPowerShell)が開きます

画像生成用途の場合は、コマンドプロンプト(CMD)と相性が良いです。

pip install や conda などのモダン開発向けコマンドは、PowerShellと相性が良いです。

(※コマンドプロンプト(cmd)をWindows Terminal から開く為の設定方法はこちらの記事をご覧ください。)

Windows Terminalは、タブを切り替えて複数のシェルを使う事が出来ます

- 上部の

+ボタンから新しいタブを開けます

※Microsoft 公式も「Windows Terminal」を推奨

※ Mac のターミナルの起動方法…

ターミナル起動方法

- **「Command ⌘ + Space」を押して、「Spotlight検索」**を開く

- 検索バーに「ターミナル」と入力してEnter

または、以下の手順でも開けます:

アプリケーション → ユーティリティ → ターミナル

※ Linux のターミナルの起動方法…

Linuxターミナル起動方法

- 1,:

Ctrl + Alt + Tを同時に押す(多くのLinuxディストリビューションで共通) - 2,:アプリケーション一覧から「ターミナル」または「Terminal」で検索して開く

Ubuntu、Fedora、Debianなど、ほとんどのLinux環境に標準で搭載されています。

※ PowerShell の起動方法…(Windows)

PowerShell(パワーシェル)**は、Windowsに標準搭載されている、より高度な操作ができるコマンドラインツールです。見た目はコマンドプロンプトと似ていますが、より多機能で、プログラミング的な処理も得意です。

PowerShell起動方法

1,スタートメニューで「PowerShell」と検索してクリック

※ コマンドプロンプト(cmd)の起動方法…(Windows)

Windowsキー + Rを押す

「cmd」と入力してEnterを押す

または、スタートメニューで「コマンドプロンプト」と検索してもOK!

コマンドプロンプト(cmd)は、Windowsのターミナルからも開く事が出来ます

(※コマンドプロンプト(cmd)をWindows Terminal から開く為の設定方法はこちらの記事をご覧ください。)

ターミナル(PowerShellまたはCMD(Command Prompt(コマンドプロンプト))で以下を入力。

python --version結果例:

Python 3.10.6⚠️ 他のバージョン(例:3.11 や 3.9)が出る場合、PATH設定を確認しましょう。

複数バージョンがある場合の注意点

Python 3.11や3.9などがすでに入っている場合

AUTOMATIC1111は明示的に3.10を使うように構成可能です。以下のような工夫ができます

例: 明示的にPython 3.10を指定して使う

webui-user.bat に以下のように指定

set PYTHON="C:\Users\あなたのユーザー名\AppData\Local\Programs\Python\Python310\python.exe"ここでのC:\Users\あなたのユーザー名\は、フォルダを入れるドライブ名(ここでは、C:ドライブ)と、あなたのユーザー名には、PCの正確なユーザー名を入れる必要があります。

正しいユーザー名を調べる方法

※"あなたのユーザー名" をそのままコピペしてしまったり、適当に user などと入れてしまうと、そのフォルダは存在しない扱いになり、Pythonが見つからなくなります。

混乱を避ける為、仮想環境、コンテナなどを利用する方法もあります。

SAKASA AI

【venv(仮想環境)と Dockerで迷ったら読む記事】”違い””使い方”からvenvやDockerの”代替ツール”まで | SA… venv(仮想環境)と Dockerと画像生成ツール venv(Python仮想環境) venv(ブイ・イー・エヌ・ブイ)は、Pythonで開発を行う際に「仮想環境」を作るための標準ツールです…

pythonコマンドが3.10ではない場合の対処

方法A:バージョンを直接指定して確認

py -3.10 --version出力例:

Python 3.10.6※ * が現在の既定バージョンを示しています。

実行ファイルのパス確認(どのPythonが動いているか)

where python結果例:

C:\Users\あなたの名前\AppData\Local\Programs\Python\Python310\python.exePATHが通っていない場合の修正

確認方法

- スタート → 「環境変数」→ 「Path」に

python310のフォルダが含まれているか確認

例:

C:\Users\あなたの名前\AppData\Local\Programs\Python\Python310\正しいユーザー名を調べる方法(Windows)

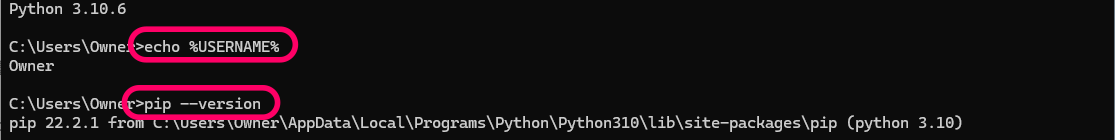

方法①:コマンドプロンプトで確認

echo %USERNAME%→ あなたの正確なWindowsユーザー名が表示されます。

方法②:エクスプローラーで確認

C:\Usersフォルダを開く- あなたのユーザーフォルダの名前が そのままユーザー名です

さらに便利な書き方(絶対パスを避ける)

毎回ユーザー名を入れるのが面倒な場合、次のような環境変数も使えます

set PYTHON=%LOCALAPPDATA%\Programs\Python\Python310\python.exe%LOCALAPPDATA% は C:\Users\あなたのユーザー名\AppData\Local に自動展開されます

ユーザー名を書かなくても OK!

補足:set PYTHON=... の意味は、PYTHON という環境変数に特定の Python 実行ファイルを割り当てるという意味です。この変数を launch.py や webui-user.bat で使うことで、明示的に Python 3.10 を指定できます。

pip や venv も自動でインストールされる

Python 3.10.6 をインストールすれば、基本的に以下も自動で入ります

pip(Pythonパッケージ管理)venv(仮想環境)

あわせて読みたい

venvの使い方【仮想環境を使うメリットと、pipとの関係】 venvとは venv(読み方:ベンヴまたはヴイ・イー・エヌ・ヴイ)は、Pythonの「仮想環境」を作るための標準機能で、「Pythonのプロジェクトごとに、専用の環境を作る仕組…

pip(パッケージ管理)が使えるか確認

pip --versionまたは:

python -m pip --version結果例:

pip 23.0.1 from ... (python 3.10)pip 23.0.1 from … (python 3.10)

チェックすべきコマンド一覧

| 目的 | コマンド |

|---|---|

| Pythonのバージョン確認 | python --version または py -3.10 --version |

| 複数バージョン確認 | py -0 |

| pipが使えるか | pip --version または python -m pip --version |

| 実行ファイルの場所確認 | where python |

トラブル時の対処法

| 問題 | 対処法 |

|---|---|

python コマンドが効かない | PATHが通っていない → 再インストールまたは環境変数の修正 |

pip がない | python -m ensurepip を試す |

| 複数Pythonで混乱 | py コマンド(例:py -3.10)で明示バージョン指定可能 |

さらに進んで、仮想環境(venv)の作成と起動確認もしたい場合は、コチラの記事をご覧ください。

あわせて読みたい

venvの使い方【仮想環境を使うメリットと、pipとの関係】 venvとは venv(読み方:ベンヴまたはヴイ・イー・エヌ・ヴイ)は、Pythonの「仮想環境」を作るための標準機能で、「Pythonのプロジェクトごとに、専用の環境を作る仕組…

SAKASA AI

Stable Diffusion 各モデルの特徴・用途・対応ツール【最新版】 | SAKASA AI Stable Diffusion 各モデルの特徴・用途・対応ツール・実行方法と商用利用OKな組み合わせ、商用利用OKのモデルライセンスと注意点などをまとめました。

Linux(Ubuntu系)で Python 3.10.6 をインストールする手順

依存パッケージをインストール

sudo apt update

sudo apt install -y software-properties-common build-essential zlib1g-dev \

libncurses5-dev libgdbm-dev libnss3-dev libssl-dev libreadline-dev \

libffi-dev curl libsqlite3-dev wgetPython 3.10.6 をソースからインストール

cd /usr/src

sudo wget https://www.python.org/ftp/python/3.10.6/Python-3.10.6.tgz

sudo tar xzf Python-3.10.6.tgz

cd Python-3.10.6

sudo ./configure --enable-optimizations

sudo make -j$(nproc)

sudo make altinstallポイント:「make altinstall」を使うことで、既存の python3 コマンドを上書きしません。

例えば、python3.8 や python3.11 が既にある環境でも共存可能です。

バージョン確認

python3.10 --version出力:

Python 3.10.6pip のインストール(必要なら)

sudo apt install -y python3-pipまたは Python 3.10 専用に

python3.10 -m ensurepip仮想環境を使う方法(おすすめ)

python3.10 -m venv venv

source venv/bin/activate仮想環境を使えば、Pythonとライブラリのバージョンを他と干渉せずに管理できます。

あわせて読みたい

venvの使い方【仮想環境を使うメリットと、pipとの関係】 venvとは venv(読み方:ベンヴまたはヴイ・イー・エヌ・ヴイ)は、Pythonの「仮想環境」を作るための標準機能で、「Pythonのプロジェクトごとに、専用の環境を作る仕組…

LinuxでのAUTOMATIC1111用設定補足

AUTOMATIC1111をLinuxで動かす場合

git、python3.10、pip、virtualenvなどが必要- 起動スクリプトは

webui.shを使う(Windowsの.batの代わり)

git clone https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui.git

cd stable-diffusion-webui

# モデルファイルを models/Stable-diffusion に入れる

./webui.sh必要に応じて COMMANDLINE_ARGS="--xformers" のようにオプションを環境変数で追加できます。

注意点(WindowsとLinuxでの差)

実際のAUTOMATIC1111ユーザーは、圧倒的に「Windows」を使用されているようですが、以下に相違点とそれぞれの利点などをまとめました。

| 項目 | Windows | Linux |

|---|---|---|

| Pythonの導入 | インストーラーで簡単 | ソースビルドが主流(少し高度) |

| 拡張機能のインストール | ブラウザUI操作で共通 | 同じく可能 |

| GPU対応 | NVIDIAドライバとCUDAセットアップが必要 | やや難易度高めだが自由度高い |

理由

| 項目 | Windows | Linux |

|---|---|---|

| 簡単さ | クリックだけで起動可能(webui-user.bat) | 依存関係の手動管理が必要 |

| GPUサポート | NVIDIA製GPUに対してドライバ・CUDAが比較的自動 | CUDAやドライバの手動設定がやや面倒 |

| 利用者層 | AI初心者や画像生成クリエイターが多い | 上級者向け、開発者向けが多い |

| 解説記事・YouTube | 日本語含め豊富にある | やや少なめ・技術寄りが多い |

Linuxが選ばれるケース

とはいえ、Linuxにも強力な利点があります。以下のような人はLinuxを選びます

| 選ぶ理由 | 説明 |

|---|---|

| 軽量で高速 | GUIのないLinuxはリソースを最大限画像生成に使える |

| サーバー運用 | Google Cloud, AWS, RTXサーバーなどのCLI操作に適している |

| 自動化やカスタマイズ | スクリプト・拡張機能の自作やチューニングがしやすい |

| ノートPCで軽量環境 | Linux Mintなどで無駄なく構築したい人向け |

ユーザーの割合(コミュニティベース・推定)

| OS | だいたいの割合(目安) |

|---|---|

| Windows | 約 70~80%(特に日本国内) |

| Linux | 約 20~30%(主に上級者・海外) |

| macOS | 極少数(GPU非対応が多く不向き) |

※CivitaiやReddit、GitHubのissue、Discordなどのユーザー投稿から上記のような割合であると言われています。

- 初心者・使いやすさ重視 → Windows(おすすめ)

- UNIX好き・自動化・リソース効率 → Linux

- Macユーザー → WebUIは使えるがGPU非対応が多く非推奨

コードエディタについて

AUTOMATIC1111 WebUI などで画像生成を行うだけなら、「GUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェース)」で操作できる為、コードエディタは不要ですが、(Pythonコードやスクリプトを自分で書かなくても使える設計)以下のようなことをしたい場合は、コードエディタが あると便利です。

| 使用ケース | 説明 |

|---|---|

| 拡張機能の導入 | config.json や scripts/ を手動で編集する必要がある場合 |

| 自作スクリプトの実行 | バッチ生成スクリプトやAPI連携処理を書くとき |

| ログやエラーメッセージの確認 | launch.py や webui-user.bat の編集・確認など |

| Python環境や依存のカスタム管理 | 仮想環境設定、パッケージ調整などを行うとき |

1.それぞれの特徴

VS Code(Visual Studio Code)

- Microsoftが開発した無料のコードエディター。

- 拡張機能が豊富(AI支援系も多数あり)。

- たとえば「Copilot」というAIコード補完ツールを追加可能。

PyCharm(無料版:Community Edition)

- JetBrains社のPython専用IDE。

- 強力なデバッガや補完機能を標準搭載。

- AIはデフォルトでは使われていないが、JetBrains AI アシスタント(有料)を導入することでAI支援が可能に。

エディター自体はAIではないが、AIと連携して使うことができる。特に初心者にとって、AI補完(例:GitHub Copilot)を使うと、コードを書くのがかなり楽になります。

2. 基本の文法に触れる

- まずは対話モード(REPL)で遊ぶ

ターミナルでpythonを打って、

>>> print("Hello, Python!")

>>> 2 + 3

>>> "あなたの名前"簡単なスクリプトを書く

ファイル hello.py を作って、

name = input("名前を教えてください: ")

print(f"こんにちは、{name}さん!")と書いて、python hello.py で動かしてみましょう。

3. 小さな体験を重ねてみる

- ファイル操作:ディレクトリ一覧を取得したり、テキストを読み書きする

- Webスクレイピング:

requests+BeautifulSoupで簡単な情報を取得 - API呼び出し:天気情報やニュースを取得して、ターミナルに表示

こうした「自分で動くツール」を1つ作ると、学びのモチベーションがグッと上がります。

4. フレームワークでアプリを作ってみる

- Flask(初心者向け軽量Webフレームワーク)

たった数行でHello, World!サイトができ、ルーティングやテンプレートの仕組みが学べます。 - Django(WordPressに近い“管理画面付き”フルスタック)

モデル/ビュー/管理画面の概念を学びながら、ブログや簡易CMSを作ってみましょう。

5. 学びを広げるコツ

- 公式チュートリアルを1つ最後までやってみる

小さくても「手を動かしきる」経験が大事です。 - GitHubでソースを読む・真似る

気になる小プロジェクトのリポジトリをクローンして、自分なりに改造してみる。 - コミュニティに参加

Stack Overflow や Python Japan Slack、勉強会で質問してみると新しい発見があります。

Pythonで画像生成を行う際に使われる代表的なライブラリ/フレームワーク

1. Diffusers(Hugging Face)

- 概要:Stable Diffusion や他の拡散モデルを使いやすくラップした公式ライブラリ。

- 特徴:モデルのダウンロード・キャッシュ管理、自動GPUオフロード、パイプライン実行がワンラインで可能。

- 用途:テキスト→画像、画像→画像、制御付き生成(ControlNet)など幅広くサポート。

from diffusers import StableDiffusionPipeline

pipe = StableDiffusionPipeline.from_pretrained("runwayml/stable-diffusion-v1-5")

image = pipe("青空の下を歩く猫のイラスト").images[0]2. Stable Baselines + SD Training/DreamBooth

- 概要:独自データでモデルをファインチューニング(再学習)するための仕組み群。

- 特徴:小規模なデータセットから「自分だけのスタイル」を学習させられる。

3. OpenAI DALL·E Python SDK

- 概要:OpenAI 提供の DALL·E API を叩く公式クライアント。

- 特徴:シンプルな HTTP 呼び出しで高品質画像生成。

- 用途:クラウド上での生成→ダウンロードをスクリプト化。

import openai

openai.api_key = "YOUR_KEY"

res = openai.Image.create(prompt="夕焼けの海辺の風景", n=1, size="1024x1024")

url = res["data"][0]["url"]4. diffusion-pytorch / lucidrain / denoising-diffusion-pytorch

- 概要:PyTorch ベースで一から拡散モデルを実装・学習できるサンプル集。

- 特徴:細かいアルゴリズム理解や研究目的に最適。

5. Keras-GANs(pix2pix, CycleGANなど)

- 概要:画像変換タスク(スケッチ→写真・昼夜変換など)に特化した Keras 実装。

- 特徴:GAN の基本アーキテクチャをシンプルに扱える。

6. VQGAN + CLIP ノートブック

- 概要:Google Colab 等で動く対話型ノートブック。VQGAN(ベクトル量子化GAN)と CLIP(テキスト・画像埋め込み)を組み合わせた生成。

- 特徴:プロンプトでスタイルやテーマを細かくコントロール可能。

7. InvokeAI(旧 lstein/Stable-Diffusion GUI)

- 概要:ローカルで動かす Stable Diffusion 向けの Python CLI/UI ツールキット。

- 特徴:複数モデルの切り替え、バッチ生成、LoRA/ControlNet対応など。

8. ControlNet + diffusers

- 概要:輪郭線やマスク、深度マップを入力として「望む構図」を強制できる拡散モデル拡張。

- 特徴:きっちり決まったレイアウトで生成したいときに活躍。

ライブラリは自分で動かす“完成品”ではなく、「機能を借りる部品集」の様なもの

これらを組み合わせることで、簡単なサンプルから研究・プロダクション用途まで、幅広い画像生成ワークフローを Python 上で完結できます。

自分でメインのプログラムを用意

このコードは、Webサイトからデータを取得(スクレイピングやAPI通信)したい場面で使用できます。

簡単に言うと、指定したURLのページ内容を取得して表示するシンプルなPythonスクリプトです。

# my_app.py

import requests

response = requests.get("https://example.com")

print(response.text)※https://example.comは、実際のサイトURLを使ってください。

requests.get() の意味と背景

import requests

response = requests.get("https://example.com")このように書くことで、Pythonの「requests」ライブラリの中にある get() 関数だけを使うということになります。

これはまさに「必要な機能だけをライブラリから呼び出して使う」という典型的な使い方です。

なぜこう書くのか?というと、Pythonでは、ライブラリ全体をインポートするのではなく、必要な関数・モジュールだけを明示的に使うのが効率的だからです。

例1:ライブラリ全体を使う場合

import requests

requests.get(...)

requests.post(...)

requests.put(...)→ ライブラリの中の複数機能を使う場合に便利。

例2:特定の関数だけを直接使う場合(別スタイル)

from requests import get

response = get("https://example.com")→ requests. と毎回書かずに get() だけで呼び出せます。

用語で整理

| 用語 | 内容 |

|---|---|

| ライブラリ | requests のようなパッケージ全体。 |

| モジュール | requests.get のように、ライブラリ内の機能。 |

| 関数 | .get() など、実際に動作を実行する命令。 |

具体的にどんな場面で使うか

Webサイトの内容を確認したいとき

# 例: ニュースサイトのHTMLを取得

response = requests.get("https://news.ycombinator.com/")

print(response.text)表示されるのはHTMLのソースコードです。

Web APIからデータを取得したいとき

# 例: 公開API(JSON)からデータを取得

response = requests.get("https://api.github.com")

print(response.json())→ サイトによっては .json() でJSON形式で結果を処理できます。

スクレイピングの下準備に使う

このスクリプトをベースに BeautifulSoup などでHTMLを解析すれば、スクレイピングツールが作れます。

必要な機能だけ「ライブラリ」から呼び出して使う事が出来ます。requests.get() は「HTTP通信を簡単にしたい」という目的を叶えるライブラリ関数

ライブラリが内部で細かい処理(ソケット接続やレスポンス解析)を担う

−ユーザーはライブラリを“使う”だけで、その中身を一から書かずに済むのです。

⚠️ 注意点

商用サイトなどへのスクレイピングは利用規約違反になることがあるため、事前にAPIの提供有無や利用ポリシーを確認しましょう。requests ライブラリが未インストールの場合は pip install requests が必要です。

画像生成AIとほかの技術を組み合わせて作られた“おもしろアプリケーション”やプロジェクトをいくつかご紹介!

1. リアルタイム“セルフィー→アート”配信

組み合わせ:Webカメラ入力 + Stable Diffusion(画像生成)+WebRTC

概要:ユーザーが自撮りすると、その場で「油絵風」「浮世絵風」「スターリーナイト風」などに変換して配信。エフェクトを選ぶUIも備え、ZoomやOBSと連携できる。

→ ライブ配信で視聴者と一緒にアートを楽しめる

2. テキストチャット×画像生成チャットボット

組み合わせ:ChatGPT(対話)+DALL·E 3 or Midjourney API

概要:Slack や Discord 上で「このキャラクターが宇宙船を操縦している絵を見せて」と文字でリクエストすると、ボットが自動で生成画像を返してくれる。

→ テキストとビジュアルをシームレスに行き来できる未来のチャット体験

3. IoTカメラ×AI塗り絵キット

組み合わせ:Raspberry Pi カメラ + ControlNet(輪郭ガイド)+Arduino 制御

概要:子どもが落書きした紙をカメラで読み取ると、AIが輪郭だけを抽出してカラーリング済みのテンプレートを生成。Arduino搭載ロボットアームが自動で色を塗るデモなども。

→ STEM教育用に、手描きとAI、自動化を融合した体験

4. 音楽⇔ビジュアルジェネレーター

組み合わせ:Python 音声解析(librosa)+Stable Diffusion+Reinforcement Learning

概要:ユーザーの流した音楽をリアルタイムに解析し、「激しいドラムは炎の映像」「静かなバイオリンは星空」など、楽曲の雰囲気に合わせたイメージを次々生成・スライドショー表示。VJツールとしても活用可能。

→ メロディに“映像の即興演奏”を加える没入型アート

5. 3Dプリント用モデル自動生成ツール

組み合わせ:Diffusers(2D→3Dプロンプト)+OpenSCAD スクリプト生成

概要:プロンプトに「ギザギザの歯車風のコースター」と入力すると、まずAIが見た目の2Dイメージを作成し、その情報を元にOpenSCAD用のスクリプトを自動生成。ユーザーはそのままSTLに変換して3Dプリント可能。

→ 見た目デザインから製造まで一気通貫で自動化

これらはいずれも「画像生成AIだけで完結せず、入力デバイス・別技術・物理デバイスなどと組み合わせることで、新しい体験を生んだ例」です。

見ているだけでとてもワクワクする開発ですね!