FigmaでBootstrap対応デザインを作る方法|12カラム・グリッドの正しい設計手順

Figmaは、**「どういう見た目のサイトにするか」を作り込むツールで、

Bootstrapは、「それをどう実際のコードとして表現するか」**を担うツールです。

今回は、Figmaを使ってBootstrapに準拠したUIを直感的にデザインし、

開発現場でそのまま活かせる構成をスムーズに共有する為の方法について書いていこうと思います。

Bootstrapとは?

**Bootstrap(ブートストラップ)**は、WebサイトやWebアプリを効率よく美しく作るためのCSS・JavaScriptのフレームワークです。

Bootstrap公式ホームページ

Bootstrap パワフルで拡張性の高い、機能満載のフロントエンドツールキットです。Sassでビルドしてカスタマイズし、あらかじめ用意されたグリッドシステムとコンポーネントを利用し、…

もともとはTwitter社が開発し、現在はオープンソースで広く利用されています。

デザインテンプレートやコンポーネント(ボタン、ナビバー、カードなど)が揃っていて、コーディングの手間を減らし、レスポンシブ対応(スマホ・タブレットでも見やすいデザイン)を簡単に実現できます。

目次

特徴

初心者にも扱いやすく、学習リソースが豊富です。

HTML+CSS+JavaScriptベースのフロントエンド用フレームワーク

あらかじめ整ったUIパーツが多数あり、モバイルファースト設計(スマホ優先で作れる)でカスタマイズも柔軟です。

Figma × Bootstrap の関係性とは?

FigmaとBootstrapは、直接的には別の役割を持つツールですが、WebデザインやUI開発の現場ではよく連携して使われます。

Bootstrapの設計思想とは?

Bootstrapは、「一貫性・レスポンシブ対応・再利用性」を重視した*フロントエンドフレームワークで、以下のような特徴があります

(*フロントエンドフレームワーク…アプリ開発を効率化する為のツールやパターン)

- 12カラムのグリッドシステム

- 標準化されたUIコンポーネント(ボタン、カード、ナビバーなど)

- モバイルファーストなレスポンシブ設計

- 再利用しやすいクラスベースの設計

FigmaとBootstrapの親和性

Figma自体はUIデザインツールであり、コーディングはできませんが、以下の点でBootstrapとの親和性があります。

| Bootstrapの特徴 | Figmaでの実現方法 |

|---|---|

| 12カラムグリッド | FigmaでLayout Gridを設定可能 |

| コンポーネント再利用 | Figmaのコンポーネント化機能で対応 |

| レスポンシブ設計 | FigmaのConstraints(制約)やAuto Layoutで再現可能 |

| 一貫したデザイン | スタイルの共有・ライブラリ管理で効率的に実現 |

FigmaはBootstrap専用のツールではありませんが、Bootstrapの設計思想に準拠したUI設計を行うのに非常に適したツールです。

特に、

- 開発者と連携しやすい

- コード変換(プラグインやHTML/CSSエクスポート)が豊富

- 設計ルールをしっかり作れば、デザインから開発へのブリッジが自然にできる

という点で、Bootstrapを使うWeb制作にFigmaを取り入れるのは、非常に合理的です。

① Figmaは「デザイン」ツール、Bootstrapは「実装」フレームワーク

| ツール名 | 主な役割 |

|---|---|

| Figma | デザインの作成・共有(ワイヤーフレーム、UIモックアップ) |

| Bootstrap | 実際のWebページをコーディング(HTML/CSS/JS)で構築するフレームワーク |

Figmaでは、**「どういう見た目のサイトにするか」を作り込み、

Bootstrapでは、「それをどう実際のコードとして表現するか」**を担います。

② Figma上で「Bootstrap対応デザイン」ができる

Figmaには、Bootstrapのデザインガイドラインやコンポーネントに基づいたUIキットが多数公開されています。

たとえば:

- Bootstrap 5 UI Kit for Figma(公式やコミュニティ製)

- Bootstrap Grid System(12カラムレイアウト)

こういったUIキットを使えば、Figmaで作ったデザインがそのままBootstrapに落とし込めるようになります。

③ 開発者との連携がスムーズになる

デザイナーがFigmaでBootstrap準拠のデザインを作っておくと、

エンジニアはそれを見て「これは .btn-primary クラスだな」などと判断しやすくなります。

結果として、

コーディングの効率アップ

デザインとの齟齬が減る

実装後の手戻りが少なくなる

| 視点 | Figma | Bootstrap |

|---|---|---|

| 主な役割 | デザインの作成 | コーディングによる実装 |

| 関係性 | Bootstrap準拠のUIをデザインできる | Figmaのデザインを忠実に再現できる |

| 相性 | 非常に良い(UIキット・グリッド共通) | 実装とのブリッジになる |

FigmaでBootstrap用UIをデザインするチュートリアル

Step 0:準備するもの

- Figmaアカウント(無料OK)

- Bootstrap 5 UI Kit(Figma用)

- Bootstrapの基本的な知識(グリッドやコンポーネントの用語)

Step 1:Figmaで新しいデザインファイルを作成

- Figmaにログイン

- +作成デザインファイル

- 名前を「Bootstrap Layout Sample」などに変更

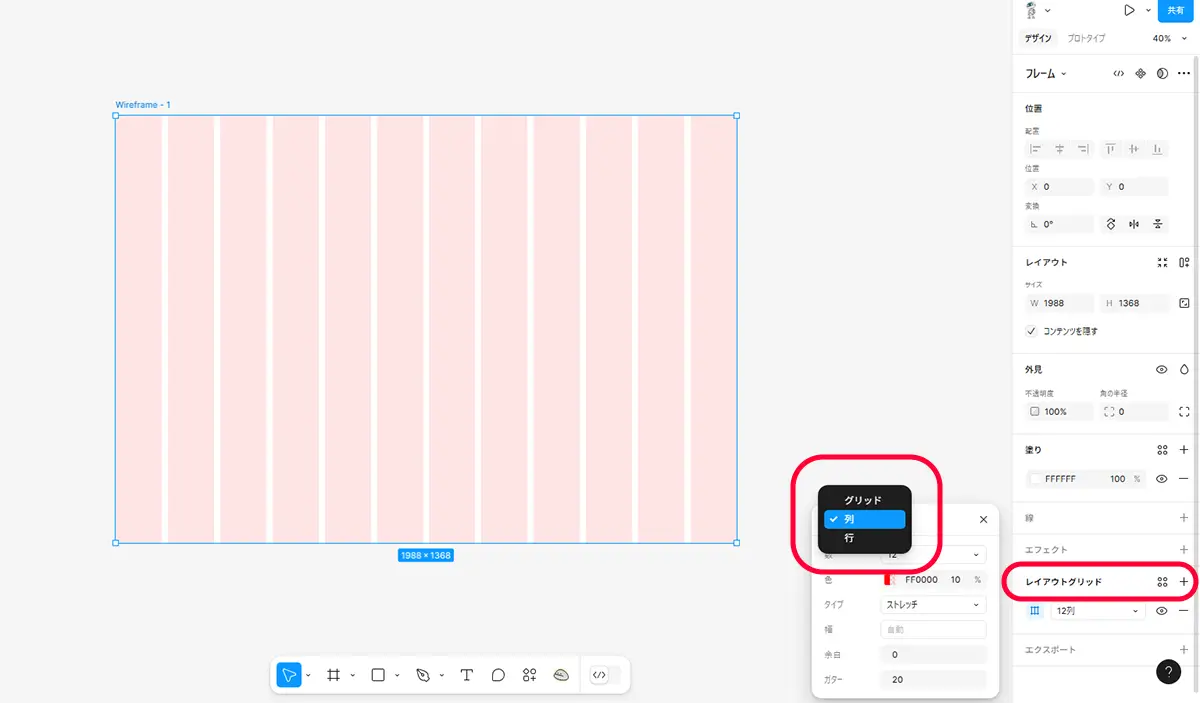

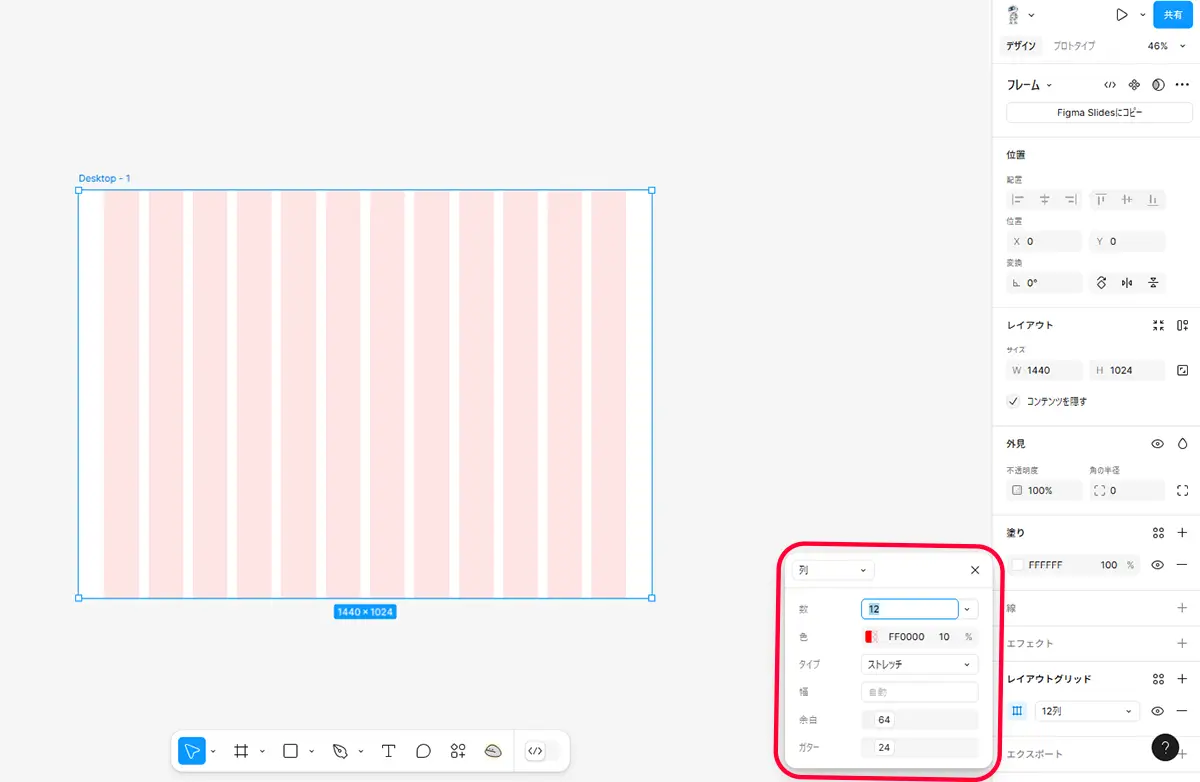

Step 2:Bootstrapの12カラムグリッドを設定

- アートボードフレームを作成

Fキーを押して、Frame Toolを選択

→ 例:Desktop (1440px) - フレームを選択した状態で、右側のレイアウトグリッドを開く

+ボタン グリッド列(カラム)に変更- 以下のように設定:

Bootstrap標準に合わせたFigmaグリッド設定(デスクトップ向け)

| 項目 | 推奨値 | 解説 |

|---|---|---|

| カラム数(columns) | 12 | Bootstrapは12カラム構成が基本です |

| カラム間(gutter width) | 24px | Bootstrap 5のデフォルトに近い。.g-3(1rem)や.g-4(1.5rem ≒24px)を想定 |

| 左右マージン(margin / padding) | 左右12px〜(可変) | Bootstrapの .container は画面幅に応じてパディングが変動(sm:16px, md:24px, lg以上:48pxなど) |

| グリッドの最大幅(container width) | 1140px または 1320px | Bootstrapの .container または .container-lg 相当。用途に応じて選択 |

モバイル(≤ 576px)

- カラム数:4~6カラムにすることも(Figma上)

- マージン:

16px - カラム間:

16px

デスクトップ(≥ 1200px)

最大幅:1140pxや1320px(.container-lgや.container-xl相当)

カラム:12

マージン:24px〜48px 以上も可(視覚的に余白を保ちたい場合)

なぜ余白が必要なのか?

1. 読みやすさと視線誘導のため

- コンテンツがブラウザの端まで広がると、目線の移動が大きくなり、読みにくくなります。

- 適切な余白があることで、視線の流れがスムーズになります。

2. レスポンシブ設計に対応

- Bootstrapのようなグリッドシステムでは、画面サイズによってコンテンツ幅を制限し、左右に余白を持たせる設計が一般的です。

- 通常、中央に**最大幅(例:1140pxや1320px)**を設定し、それ以外のスペースを余白にします。

3. デザインの「余白=高級感」

- WebやUIデザインの世界では「余白がしっかりある=洗練された印象」とされます。

各余白の役割と推奨値

| 余白の位置 | 標準的な推奨値 | 調整のポイント |

|---|---|---|

| 左右(マージン) | 64〜80px(大画面) 16〜24px(モバイル) | PCでの読みやすさ重視。24pxだとやや狭めに感じることも。 |

| 上部(ヘッダーやセクション間) | 24〜64px | セクションの明確な区切り感を出すなら大きめ推奨。 |

| 下部(フッター前など) | 64〜90px | 情報の終わりを自然に伝える余白。大きめが自然。 |

Figmaでデザインする際も、ガイドやレイアウトグリッドで余白を設定しておくと、Bootstrapとの親和性が高まり、実装しやすくなります。

これでBootstrapに準拠した12カラムレイアウトがFigma上に設定されます。

Bootstrapのブレイクポイントに対応するには?

Figmaでは、以下のようなブレイクポイントごとにフレームを複製して、それぞれ異なるグリッドを設定することで、レスポンシブ対応の設計が可能です:

| ブレイクポイント | フレーム幅 | 用途例 |

|---|---|---|

| xs(Extra small) | 375px | スマホ(iPhone) |

| sm(Small) | 576px | 小型タブレット |

| md(Medium) | 768px | タブレット |

| lg(Large) | 992px | ノートPC |

| xl(Extra large) | 1200px〜 | デスクトップ |

それぞれに12カラムグリッドを設定することで、Bootstrapに忠実なレスポンシブデザインが完成します。

FigmaでBootstrapの12カラム設計を再現することで

- デザインと実装の齟齬を減らせる

- 開発者との連携がスムーズになる

- モバイル〜PCまでのレスポンシブ対応が可能になる

Step 3:Bootstrap UI Kitを読み込む

- FigmaのCommunityページから「Bootstrap 5 UI Kit」を検索して「Duplicate to your drafts」

- 自分のワークスペース内にコピーされたら、その中のコンポーネント(ボタン、ナビゲーションバー、カードなど)をコピーして、自分のファイルに貼り付け

- それらを元に、自分のUIを作っていきます

Step 4:Figmaでページデザインを構築

- ナビゲーションバー(Navbar)を配置

- Heroセクション(大見出し+画像)を配置

- カードレイアウト(3列構成など)を配置

ポイント:グリッドに合わせて配置すること! 実装時のCSSクラス .col-md-4 などにスムーズに変換できます。

Step 5:エンジニアへの共有(エクスポート&仕様共有)

- 「Inspect」タブでマージン、フォント、カラーコードなどが確認可能

- 必要に応じて、ボタンなどを「Export」設定(PNG/SVG など)

- Figmaリンクを共有 → 開発者はそのまま見ながらコーディング

おすすめのUI Kit

Figmaを使えば、Bootstrapに準拠したUIを直感的にデザインでき、開発現場でもそのまま活かせる構成をスムーズに共有できます。

特に、12カラムグリッドとUIキットを活用することで、実装とのズレを最小限に抑えられるのが魅力です。

Figmaファイルのテンプレート

Figmaファイルのテンプレート例とは、Figma上で作られた「ひな型デザイン」のことです。

つまり、「UIデザインを一から作るのではなく、すぐに編集して使えるベースデザイン」を指します。

たとえば、こんなテンプレートがあります

| テンプレートの種類 | 内容 |

|---|---|

| Bootstrap用12カラムグリッド付きレイアウト | すでにグリッドが設定されており、すぐにデザインを配置できる |

| LP(ランディングページ)構成済みテンプレート | ヒーロー・見出し・カード・CTAなどのパーツが並んでいる |

| ブログ記事ページのUIテンプレート | アイキャッチ、見出し、段落、サイドバーが配置済み |

| モバイルアプリUIテンプレート | ナビゲーション、タブ、フォームなどを含むiOS/Android用 |

テンプレートを使うメリット

- 時間の節約(ゼロから作る必要がない)

- デザインの整合性(プロが作った構造で崩れにくい)

- チーム共有がスムーズ(統一フォーマット)

- コーディングがしやすい(Bootstrapに準拠してる場合など)

入手方法

- Figma Communityで「Bootstrap template」や「UI kit」で検索

- 「Duplicate」ボタンで自分のFigmaにコピー(=テンプレート化)

- 必要なパーツだけ使ったり、色やフォントを自分用にカスタマイズ

Bootstrap対応テンプレートの特徴

- Figmaファイル内に「12カラムグリッド」が設定されている

- Bootstrapの**コンポーネント(例:Navbar・Card・Button)**に似たスタイルで構成されている

- マージン・パディング・カラム幅などがBootstrapの設計に沿っている

- コーディングしやすいよう、階層構造も整っている

Bootstrap対応テンプレートを探す方法

Figma Communityでの検索ワード

bootstrap ui kitbootstrap grid layoutresponsive web designhtml/css friendly

例:

🔗 https://www.figma.com/community/search?resource_type=files&sort_by=popular&query=bootstrap

一般的なテンプレートをBootstrapで使いたい場合

- グリッドを後から自分で設定し直す

- コンポーネントの間隔や幅をBootstrap準拠に調整する

- HTML/CSS設計に落とし込めるよう、パーツの構造を整理する

という手間が必要です。ただし、デザインの参考やプロトタイプには十分使えます。

まとめ:Figma × Bootstrapグリッド設計の基本

FigmaでBootstrapに対応したグリッドを設計することは、デザインと実装のギャップを減らす第一歩です。特に、12カラム構成・適切なカラム間(24px前後)・左右マージン(12~24px)などの設定を押さえておくことで、コーディング時にズレが起きにくくなり、効率的なチーム開発やクライアントとのコミュニケーションもスムーズになります。

また、Bootstrapの設計思想は「柔軟なレスポンシブ対応」にあり、それをFigmaで再現するためには、デバイスごとのグリッド調整や、視覚的なバランス感覚も重要です。

デザイナーとしてのアウトプットの質を高め、フロントエンド開発との連携を深めるためにも、FigmaでBootstrapグリッドを正確に設計する技術は、ぜひ身につけておきたいスキルといえるでしょう。FigmaとBootstrapは非常に相性が良いので、Web制作においておすすめの組み合わせです。ぜひ一度お試しください!